أعلنت الإدارة المؤقتة في بنغلاديش في أبريل من هذا العام عن نيتها إعادة نحو 180,000 من أصل أكثر من 700,000 لاجئ روهينجي إلى ميانمار، وقد استُقبل هذا الإعلان سريعًا على أنه انتصار دبلوماسي. يستعرض هذا البحث هذا الادعاء من خلال مقابلات شبه منظمة وتحليلات موضوعية لسرديات اللاجئين، ليبرز مدى عدم قابليته للتطبيق. ويؤكد البحث أن ولاية راخين في ميانمار، التي ينتمي إليها الروهينجا والتي من المتوقع أن يُعادوا إليها، لم تعد تحت السيطرة الكاملة للانقلاب العسكري في ميانمار، بل باتت تسيطر عليها جماعة متمردة تُعرف باسم جيش أراكان (AA). كما يسلط البحث الضوء على عقبات أخرى أمام إعادة التوطين، مثل عدم الثقة بالسلطة الحاكمة، اعتماد اللاجئين الروهينجا على المساعدات الإنسانية، وتنامي تطلعات الشباب من بين اللاجئين. ويخلص إلى أن أي إطار مستدام لإعادة التوطين يجب أن يشرك الفاعلين غير الحكوميين المعنيين، ويعالج أوجه اللا مساواة البنيوية، ويركز على تمكين اللاجئين الروهينجا أنفسهم.

مقدمة

تظل أزمة الروهينجا واحدة من أكثر التحديات الإنسانية والسياسية استعصاءً في جنوب وجنوب شرق آسيا. فمنذ النزوح الجماعي لأكثر من 700 ألف روهينجي من ولاية راخين في ميانمار عام 1438هـ (2017م) عقب العمليات العسكرية العنيفة في المنطقة، أخفقت الجهود الدولية مرارًا في تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة. ويُعزى ذلك إلى الحواجز البنيوية الراسخة، والديناميات الأمنية المتقلبة، واستمرار غياب الإرادة السياسية.

إلا أنّه في 5 شوال 1446هـ (4 إبريل 2025م)، أدلى محمد يونس، الذي يترأس الإدارة المؤقتة التي تولت السلطة في بنغلاديش عقب “ثورة يوليو” الطلابية عام 1445هـ (2024م) التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بإعلان حظي باهتمام عالمي واسع. فقد أعلن، خلال القمة السادسة لمبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدّد القطاعات (BIMSTEC) في بانكوك، أنّ ميانمار وافقت، كخطوة أولى، على إعادة 180 ألفًا من أصل أكثر من 700 ألف روهينجي. ووُصف هذا الإعلان بأنّه اختراق في الدبلوماسية الإقليمية.

غير أنّ التفاؤل سرعان ما بدا سابقًا لأوانه عند التمحيص. إذ إنّ معظم القرى في ولاية راخين، التي فرّ منها الروهينجا، باتت اليوم تحت سيطرة جماعة متمردة تُعرف بجيش أراكان (AA)، والتي تعمل كسلطة حاكمة أمر واقع في المنطقة. فمنذ أن شنّت هجومها العسكري في راخين في 1445هـ (نوفمبر 2023م)، حقق جيش أراكان مكاسب إقليمية هائلة، مسيطرًا على 14 من أصل 17 بلدية في الولاية. أما البلديات الثلاث المتبقية، فما تزال المعارك دائرة في سيتوي وكياوكفيو، بينما لم تُسجَّل في ماناونغ أي اشتباكات حتى لحظة كتابة هذه السطور. كما وسّع جيش أراكان سيطرته على طول نهر ناف، مستوليًا على مناطق رئيسة تشمل بلديات مونغداو وبوثيداونغ وباليتوا في ولاية تشين المجاورة. وبهذا، أصبحت الحدود بأكملها بين ميانمار وكلٍّ من الهند وبنغلاديش تحت سيطرة جيش أراكان.

يضم جيش أراكان، الذي يتألف أساسًا من عرقية الأراكانية ذات الأغلبية البوذية في المنطقة، تاريخًا طويلًا من العداء تجاه أقلية الروهينجا المسلمة. ويسعى هذا الجيش إلى الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي لولاية راخين والمناطق المحيطة بها، غير أنّه لا يدرج الروهينجا ضمن رؤيته لـ “المجتمع المحلي”. كما أنّ تدمير معظم منازل الروهينجا بعد رحيلهم، وحرمانهم الدائم من حقوق المواطنة في ميانمار، يجعل من إعادة توطينهم أمرًا أكثر تعقيدًا. والواقع أنّ موجات سابقة من اللاجئين الروهينجا، الذين فرّوا إلى بنغلاديش قبل أزمة عام 1438هـ (2017م)، لم يُعاد توطينهم حتى اليوم. فقد كانت الموجة الأولى عام 1398هـ (1978م)، تلتها أخرى في أوائل التسعينيات، وأخرى في عام 1433هـ (2012م) ليصل إجمالي عددهم إلى نحو 1.2 مليون شخص.

يبدي كثير من لاجئي الروهينجا، ومعظمهم يعيشون في مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش، شكوكًا عميقة تجاه أي اتفاق محتمل، إذ إنّه لا يتضمن أي ضمانات دولية خاضعة للرقابة، ولا يكفل لهم العدالة أو التعويض عند عودتهم. ويعتقد بعضهم أنّ إعادة توطينهم في دولة ثالثة تقبل بهم خيار أكثر واقعية وأمنًا. وفي المقابل، يتزايد انجذاب شريحة من شباب الروهينجا إلى المقاومة السياسية المسلحة، بعدما أنهكتهم سنوات من انعدام الجنسية، والحرمان واسع النطاق من حقوقهم، وانعدام الآفاق الحقيقية لإعادتهم. وتُعدّ جماعة “جيش إنقاذ روهينجا أراكان” (ARSA)، الناشطة منذ عام 1437هـ (2016م) على الأقل، أبرز الجماعات المسلحة التي شنّت هجمات على قوات الأمن في ميانمار، الأمر الذي أدى إلى عمليات قمع واسعة النطاق. وإلى جانب هذه الجماعة، ظهرت أو أُعيد تفعيل جماعات مسلحة أخرى، مثل “منظمة تضامن الروهينجا” (RSO) وفصائل أصغر وأقل شهرة، بعضها يواجه اتهامات بوجود روابط عابرة للحدود أو تحالفات متبدلة.

تعتمد هذه الدراسة الحالية تصميمًا نوعيًا استكشافيًا لفحص الفجوة بين الخطاب الدبلوماسي الرسمي والواقع الفعلي لعملية إعادة توطين الروهينجا. وقد جُمعت البيانات بين مارس ومنتصف إبريل 2025 من خلال مقابلات شبه منظمة مع أفراد من مجتمع الروهينجا، وعمال إغاثة، وصحفيين، ومسؤولين، وخبراء. واستُخدمت تقنيتا “العينة القصديّة” و”كرة الثلج” للوصول إلى أفراد ذوي خبرة مباشرة أو إلمام عميق بالقضية. كما استُعين بالمصادر الثانوية، بما في ذلك الوثائق السياسية، وتقارير الأمم المتحدة، والأدبيات الأكاديمية، لاستكمال المقابلات. وينبغي النظر إلى نتائج هذه الدراسة على أنّها غير ممثلة إحصائيًا، بل تعكس ظروفًا متغيرة في ولاية راخين.

نزوح الروهينجا: لمحة عامة

غالبًا ما تفشل النقاشات حول قضية إعادة توطين الروهينجا، التي تُطرح من منظور المفاوضات الدبلوماسية رفيعة المستوى، في مراعاة المشهد السياسي والأمني والاجتماعي شديد الانقسام في ولاية راخين. فقد استُبعد الروهينجا تاريخيًا من الوعي الوطني في ميانمار، وتفاقم هذا الاستبعاد بعد إقرار قانون الجنسية لعام 1402هـ (1982م) الذي جعلهم فعليًا عديمي الجنسية برفض الاعتراف بهم كإحدى “القوميات” المعترف بها في البلاد. وتُهيمن عرقية البامار، التي تشكل نحو 70% من سكان ميانمار، على الحياة السياسية في البلاد، فيما ينظر كل من البامار والأراكانيين في راخين إلى الروهينجا على أنهم غرباء جُلبوا إلى المنطقة إبّان الحقبة الاستعمارية البريطانية، وهو تصور غذّته المنظمات القومية والجهات الحكومية على حد سواء.

وقد اندلعت التوترات بين المجموعات العرقية الأخرى والروهينجا على نحو دوري في أعمال عنف، كان أبرزها خلال مذابح عام 1433هـ (2012م) والعمليات العسكرية التي قادها الجيش في الفترة 1437-1438هـ (2016-2017م)، والتي اتسمت بارتكاب فظائع واسعة النطاق ضد الروهينجا وتسببت في نزوحهم الجماعي. وفي بعض الحالات، دعمت المجتمعات الأخرى في راخين هذه الحملات ورأت فيها وسيلة لاستعادة الأراضي وفرض الهيمنة الديموغرافية.

إنّ انعدام الثقة بين الروهينجا والمجتمعات الأخرى في ولاية راخين يقوّض آفاق التعايش السلمي ويعقّد أي جهود لإعادة التوطين أو المصالحة قد تكون جارية. ولا ينبغي النظر إلى هذا الانعدام في الثقة بمعزل عن غيره، فهو متجذر في النمط الأوسع لميانمار القائم على الهرمية العرقية والعسكرة والإقصاء الذي ترعاه الدولة. ومن ثمّ، فإن أي حل مستدام يتطلب معالجة إرث المظالم التاريخية إلى جانب الحواجز البنيوية التي تكرس الانقسامات المجتمعية.

الفجوات في الأبحاث الحالية

شهدت السنوات الأخيرة تراكمًا متزايدًا من الأبحاث التي تناولت الديناميات المعقدة الكامنة وراء أزمة الروهينجا. فعلى سبيل المثال، قدّم تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية عام 1441هـ (2020م) تحليلًا أساسيًا لأحداث العنف الطائفي في ولاية راخين عام 1433هـ (2012م)، مجادلًا بأنّ الأزمة لم تكن حتمية، بل نتيجة تمييز بنيوي عميق الإرساء وإهمال سياسي طويل الأمد. ورغم أنّ الروهينجا كانوا قد تعرضوا لهجمات وتمييز قبل ذلك، فإنّ عنف عام 1433هـ (2012م) شكّل نقطة تحول في مسار تهميشهم، ومهّد الطريق لموجات أعنف وأكثر تنظيمًا من الانتهاكات. ومع ذلك، فقد شهدت فترات سابقة—في عام 1398هـ (1978م) وأوائل التسعينيات—حملات قمع وتهجير واسعة النطاق، قادتها الدولة بهدف حرمان الروهينجا من المواطنة وتهجيرهم قسرًا.

وبناءً على ذلك، تناول الخبير في شؤون ميانمار نيكولاس تشيسمان الأسس المفاهيمية لهوية ميانمار الوطنية الإقصائية، موضحًا كيف أنّ البنية القانونية والاجتماعية لفكرة “الأعراق الوطنية” حلّت محل مفهوم المواطنة في تحديد الحقوق. وتُبرز أبحاثه الطبيعة المنهجية لانعدام جنسية الروهينجا، والتي لا تقتصر على كونها إشكالية إدارية، بل ترتكز على أسس أيديولوجية عميقة. وكذلك قام جيه. بي. لايدر، في كتابه “الروهينجا: تاريخ هوية مسلمة في ميانمار”، بتفكيك السرديات المتنازع عليها بشأن أصول الروهينجا، مبيّنًا كيف جرى تسليح التفسيرات التاريخية من قِبَل الدولة والحركات القومية لتبرير سياسات الإقصاء.

أما أندرو سيلث، فقد تناول في كتابه “القوات المسلحة في ميانمار وأزمة الروهينجا” الحسابات الاستراتيجية الكامنة وراء العمليات العسكرية في حملة القمع عام 1438هـ (2017م)، واضعًا اضطهاد الروهينجا ضمن الأنماط الأوسع للعسكرة والسيطرة العرقية في المنظومة الأمنية بميانمار. وفي كتابها “فهم الإصلاح في ميانمار: الناس والمجتمع في أعقاب الحكم العسكري”، قدّمت ماري سي. لال بعدًا إثنوغرافيًا من خلال توثيق التجارب الحياتية للاجئي الروهينجا. ويُبرز عملها الكلفة الإنسانية للنزوح، والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى التي يتحملها الناجون.

من جانبه، قدّم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توثيقًا موثوقًا للجرائم المرتكبة ضد الروهينجا، مؤكّدًا أنّ أفعال الجيش الميانماري—بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري—ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. كما حمّلت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (2018) جيش ميانمار (تاتماداو) مسؤولية هذه الجرائم، واعتبرت أنّها ترقى إلى أفعال إبادة جماعية. وفي السياق ذاته، قدّم تقرير “المعهد عبر الوطني” بعنوان “جيش أراكان وسياسات المقاومة المسلحة العرقية في ميانمار”دراسة شاملة لصعود جيش أراكان وموقفه الملتبس تجاه الروهينجا.

يتضح من الأدبيات القائمة أنّ أزمة الروهينجا معقدة ومتعددة الأبعاد. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات بحثية أساسية لفهم أعمق ولصياغة استجابات سياسية فعّالة. فلم يُجب بعد عن سؤال محوري يتعلق بأسباب فشل الأطر القانونية الدولية حتى الآن في منع تهميش الروهينجا أو حل مشكلاتهم. إذ تشكّل العديد من المعاهدات والاتفاقيات الأممية—مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1370هـ (1951م)، واتفاقية عام 1373هـ (1954م) المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1380هـ (1961م) بشأن خفض حالات انعدام الجنسية—الركيزة الأساسية للاستجابة القانونية العالمية لحالات انعدام الجنسية. غير أنّ أزمة الروهينجا أظهرت أنّ هذه الصكوك تفتقر إلى آليات إنفاذ قوية، وتعتمد غالبًا على تعاون الدول، وهو ما لم يتحقق في حالة ميانمار. ومن الواضح أنّ هذه الأطر لم تعالج على نحو كافٍ الظروف التي تؤدي إلى حالات انعدام الجنسية الممتدة، ولا وفّرت مسارات فعّالة للمساءلة أو التعويض. ولا يزال الوضع القانوني للروهينجا يتشكل بفعل تفسيرات تتمحور حول الدولة، ما يستبعدهم من الحماية الكاملة بموجب القانون الدولي. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى دراسات قانونية نقدية وإصلاحات سياسية تعيد النظر في القيود البنيوية للأطر الحالية، وتطرح مقاربات معيارية ومؤسسية جديدة لحماية حقوق الفئات عديمة الجنسية والمستبعدة سياسيًا مثل الروهينجا.

لقد أدّى طمس السردية التاريخية للروهينجا إلى تآكل هويتهم. ولا يزال دور الذاكرة التاريخية في فهم الأزمة الحالية واستكشاف مسارات محتملة للمصالحة غير مُستكشف بشكل كافٍ. كما لعب الحكم العسكري في ميانمار دورًا محوريًا في تفاقم الأزمة. ورغم الدراسات الواسعة حول العسكرة، فإنّ تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد—خصوصًا على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف—ما تزال غير مفهومة بالقدر الكافي. لذا فإنّ البحث المتعمّق ضرورة أساسية لمعالجة الحواجز المؤسسية التي تعيق اندماج الروهينجا ورفاههم في كلٍّ من ميانمار والدول المستضيفة لهم.

وتُعدّ ديناميات العلاقات بين المجموعات في ميانمار بعدًا آخر لم يُفهم بما يكفي. فعلى الرغم من أنّ التركيز الأكاديمي والسياسي انصبّ بحق على الاضطهاد الذي ترعاه الدولة وحالة انعدام الجنسية القانونية في ميانمار، فإنّ دور التماسك الاجتماعي والثقة بين المجموعات—سواء في ميانمار أو في الدول المستضيفة—يستحق اهتمامًا أعمق. تاريخيًا، واجه الروهينجا عداءً راسخًا وتهميشًا ممنهجًا ليس من الدولة فحسب، بل أيضًا من الجماعات العرقية والدينية الأخرى في ولاية راخين. وقد استمرت هذه التوترات، بل تصاعدت في بعض الحالات بعد نزوحهم الجماعي عام 1438هـ (2017م).

وتختلف تجارب الروهينجا بعد النزوح باختلاف الدول المستضيفة. ففي حين تبدو بنغلاديش أكثر ترحيبًا، تستضيف الهند مثلًا نحو 30 ألفًا من الروهينجا حاليًا، إلا أنّ أوضاعهم تظل هشة—حيث تعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز بل وحتى الترحيل، مع تبرير السلطات الهندية ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقد زادت هذه التطورات من توتر العلاقات بين الروهينجا وشرائح من السكان المحليين الذين ينظر كثير منهم إليهم بعين الريبة أو باعتبارهم تهديدًا ديموغرافيًا واقتصاديًا. ولا يقتصر العداء على الجهات الحكومية، بل يتجلى أيضًا في التفاعلات اليومية بين المجتمعات، بدءًا من التمييز والإقصاء الاجتماعي وصولًا إلى العنف المباشر.

على الرغم من وفرة التوثيق للتوترات المجتمعية في كل من ميانمار والدول المستضيفة، فإن الدور المحدد لهذه الديناميات بين المجموعات في تشكيل الخطاب الأوسع وإمكانات إعادة التوطين لا يزال غير مُطوَّر نظريًا بما يكفي. وغالبًا ما تُصاغ خطط إعادة التوطين من منظور قانوني ودبلوماسي بحت، دون إيلاء الاهتمام الكافي للواقع الميداني المتمثل في الأنسجة الاجتماعية المتصدعة وانعدام الثقة المتبادل. ولتكون إعادة التوطين آمنة وكريمة ومستدامة، ينبغي للأبحاث المستقبلية أن تتناول كيفية إعادة بناء الثقة، ليس فقط بين الروهينجا والدولة، بل أيضًا بينهم وبين المجموعات العرقية أو الدينية الأخرى—سواء في ميانمار أو في بلدان مثل بنغلاديش والهند وماليزيا حيث يقيمون حاليًا.

ولا بد أن تتجاوز جهود بناء السلام حدود المفاوضات رفيعة المستوى، لتشمل استراتيجيات قاعدية تهدف إلى استعادة التماسك الاجتماعي. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات برامج الحوار المجتمعي، ومبادرات المصالحة، وإدراج عنصر بناء الثقة بين المجموعات كجزء رسمي من أطر إعادة التوطين. فبدون معالجة الانقسامات الاجتماعية العميقة الجذور، ستظل أي محاولة لإعادة التوطين سطحية، أو أسوأ من ذلك، قد تؤدي إلى إشعال دوائر جديدة من العنف والنزوح.

كما أن تحليلًا نقديًا لسياسات الحوكمة الإنسانية—لا سيما تأثير منظمات الإغاثة على أطر إعادة التوطين—يُعدّ أمرًا أساسيًا لفهم الكيفية التي قد تُسهم بها الجهات الإنسانية، عن غير قصد، في ترسيخ التبعية، أو، على العكس، في تقديم حلول مستدامة قائمة على الحقوق. إن دراسة هذه الديناميات ستوفر رؤى مهمة حول فعالية التدخلات الحالية، مع إتاحة سبل بديلة تركز على حقوق الروهينجا وفاعليتهم.

كما أنّ لأزمة الروهينجا أبعادًا جيوسياسية واضحة، ومع ذلك لا يزال تحليل هذا الجانب محدودًا. فهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول كيفية تأثير القوى الإقليمية—مثل الصين والهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)—في سياسات إعادة التوطين، وكيف تسهم في تشكيل المشهد السياسي الأوسع الذي يؤثر في عودة الروهينجا على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أنّ الاستجابات الإنسانية الفورية لأزمة الروهينجا موثقة على نحو جيد، فإنّ التحديات طويلة الأمد المتعلقة بإعادة التوطين لا تزال غير مستكشفة بما يكفي. هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول الحلول المستدامة—بما في ذلك مسارات الحصول على الجنسية، والاندماج السياسي، وتحقيق العدالة التعويضية—لضمان حل دائم لقضية نزوح الروهينجا ولتقديم مقاربات سياسية بديلة. كما أنّ غياب وجهات النظر المباشرة للروهينجا المُهجَّرين عن الخطاب الأكاديمي يُعدّ فجوة كبيرة. إن فهم تجاربهم الحياتية وتطلعاتهم لإعادة التوطين ورؤيتهم لمستقبل ميانمار أمر بالغ الأهمية لتطوير حلول شاملة قائمة على الحقوق. ومن الضروري اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تتجاوز النظر إلى الأزمة باعتبارها مجرد حالة طوارئ متعلقة باللاجئين. إذ يمكن لمثل هذه المقاربة أن تثري الفهم الأكاديمي وتُسهم في صياغة سياسات أكثر فعالية وترتكز على الحقوق.

إعادة التوطين كرمزية سياسية

أظهرت الدراسات أنّ مبادرات إعادة التوطين التي تقودها الدول غالبًا ما تتشكل بدافع الحسابات السياسية أكثر من اهتمامها بفاعلية اللاجئين أو رفاههم. فقد وصفت الباحثة في شؤون الهجرة كايتي لونغ مثل هذه العمليات بأنها «عروض» لمسؤولية الدولة، أكثر منها حلولًا حقيقية. وفي حالة بنغلاديش وميانمار، انهارت عدة اتفاقيات ثنائية—خصوصًا في عامي 1439-1440هـ (2018 و2019م)—بسبب رفض ميانمار معالجة المطالب الجوهرية المتعلقة بالأمن والعدالة والجنسية.

انعدام الجنسية والإقصاء المؤسسي

يقع الحرمان البنيوي من الجنسية المفروض على الروهينجا بموجب قانون الجنسية الميانماري لعام 1402هـ (1982م) في صميم حالة انعدام الجنسية الممتدة التي يعانون منها. وقد بيّن كلٌّ من تشيسمان—المشار إليه سابقًا—وعزيم إبراهيم، مؤلف كتاب الروهينجا: داخل إبادة جماعية في ميانمار، أنّ استبعاد الروهينجا من الأطر القانونية والوطنية في ميانمار كان متعمّدًا ومنهجيًا. ومن دون استعادة الاعتراف القانوني بهم ومعالجة المظالم التاريخية، ستظل إعادة التوطين إجراءً رمزيًا أكثر منه حلًا جوهريًا.

دور جيش أراكان وتحولات السيادة

يُعدّ جيش أراكان اليوم قوة عسكرية وإدارية محورية في ولاية راخين، وأصبحت سياسات إعادة التوطين التي تتجاهل نفوذه المتنامي متقادمة وغير فعّالة. وفي الواقع، شدّد مستشارون في الحكومة البنغالية مؤخرًا على أنّ حل أزمة اللاجئين يتطلب الانخراط ليس فقط مع نظام ميانمار، بل أيضًا مع جيش أراكان والحكومة الوطنية الموازية (NUG).

غير أنّ عزو تعثّر عملية إعادة التوطين حصريًا إلى توسع السيطرة الإقليمية لجيش أراكان يُخفي مسؤولية الجيش الميانماري الممتدة وتلاعبه المستمر بسكان الروهينجا. وتشير تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام إلى أنّ الجيش أجبر أو جنّد أفرادًا من الروهينجا للقتال ضد جيش أراكان، مستغلًا هشاشتهم لتحقيق مكاسب استراتيجية.

وبذلك، يُستخدم الروهينجا كبيادق بيد المؤسسة ذاتها المسؤولة عن تهجيرهم، الأمر الذي يثير الشكوك حول أي ادعاءات بوجود نية حقيقية وراء مفاوضات إعادة التوطين. ويبدو أنّ انخراط الجيش الدوري في هذه المناقشات—غالبًا تحت وطأة التدقيق الدولي أو الضغط الدبلوماسي—هو تكتيكي أكثر منه تحويلي، إذ يفتقر إلى أي التزام جوهري باستعادة الجنسية أو تحقيق العدالة أو توفير الحماية للروهينجا.

الجنسية والحكم العسكري

لم يأتِ قانون الجنسية لعام 1402هـ (1982م)، الذي جَرَّد الروهينجا من جنسيتهم في وطنهم، من فراغ؛ بل كان تتويجًا لعقود من التهميش وجهود الدولة لإعادة تعريف الهوية الوطنية وفق معايير عرقية-بوذية. قبل صدور هذا القانون، كان الروهينجا—رغم ما كانوا يواجهونه من تمييز—يحملون بطاقات التسجيل الوطنية (NRCs) ويُعترف بهم كمقيمين، بل إن بعضهم شارك في الحياة السياسية والانتخابات خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. غير أنّ انقلاب الجنرال ني وين عام 1381هـ (1962م)، وما تبعه من إدخاله لما سُمّي «الطريق البورمي إلى الاشتراكية»، رسّخ النظرة إلى الأقليات العرقية—من ضمنها الروهينجا—بوصفها تهديدًا للوحدة الوطنية. وقد شكّلت «عملية ناغامين» (عملية ملك التنانين) عام 1398هـ (1978م) نقطة تحوّل، إذ كانت حملة عسكرية تهدف رسميًا إلى اجتثاث المهاجرين غير الشرعيين، لكنها في الواقع أجبرت أكثر من 200,000 من الروهينجا على النزوح الجماعي إلى بنغلاديش.

جاء قانون الجنسية لعام 1402هـ (1982م) ليُضفي الطابع الرسمي على هذا الإقصاء، مستبدلًا قانون اتحاد الجنسية لعام 1367هـ (1948م)—الأكثر شمولًا—بهَرَمٍ صارم للجنسية مُحدَّد عرقيًا، يعترف فقط بـ 135 «تاينغينثا» («الأجناس الوطنية» أو «المجموعات العرقية الأصلية») التي استُبعِد الروهينجا منها عمدًا. وقد بيّن كلٌّ من تشيسمان (2017) والخبير في شؤون ميانمار ماثيو والتون (2008) أنّ الإطار القانوني في ميانمار قائم على أيديولوجيا قومية عرقية ترى الانتماء الوطني من منظور إثني مُقيِّد، ما يؤدي إلى استبعاد جماعات مثل الروهينجا من الحدود القانونية والأخلاقية للدولة.

نتيجةً لقانون 1402هـ (1982م)، أصبح الروهينجا بلا جنسية، وحُرموا من أبسط الحقوق، وتعرّضوا لمراقبة متزايدة، وعمالة قسرية، وقيود مشددة على الحركة—وهي أوضاع تفاقمت في ظل الأنظمة العسكرية المتعاقبة. ولا يزال إرث هذا القانون يشكّل ليس فقط حالة انعدام الجنسية لدى الروهينجا، بل أيضًا مشروع بناء الدولة في ميانمار على أسس قومية-عرقية. وبالتالي، فإن أي حل مستدام يجب أن يتعامل مع الجذور التاريخية للإقصاء المتأصلة في القوانين الميانمارية وفي بنية الحكم العسكري. إن العقبة الكبرى أمام إعادة التوطين لا تكمن في غياب التفاهمات الثنائية، بل في الأطر القانونية والأيديولوجية الراسخة في ميانمار، وعلى رأسها قانون الجنسية.

التباين في الطموحات داخل المجتمعات اللاجئة

سلّطت دراسات حديثة الضوء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية داخل مخيمات لاجئي الروهينجا، كاشفةً عن أنماط معقدة من التكيّف والمقاومة. فعلى الرغم من أنّ كثيرًا من الروهينجا ما يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية للبقاء على قيد الحياة، فإن بعضهم—ولا سيما الشباب الذين يواجهون نزوحًا طويل الأمد وفرصًا محدودة للتنقّل أو التعليم—قد بدأوا بالهجرة إلى دولٍ ثالثة بحثًا عن مستقبل أكثر أمانًا واستقلالية. وبما أنّ أيّ دولة لم تلتزم بإعادة توطين واسعة النطاق للاجئي الروهينجا، فإن من يسعون إلى الهجرة غالبًا ما يسلكون طرقًا غير نظامية و«غير مُصرَّح بها».

إنّ الهجرة غير النظامية لشباب الروهينجا—التي كثيرًا ما تسهّلها شبكات التهريب—تُعد محاولة يائسة للوصول إلى بلدان يُنظر إليها على أنها توفر اللجوء أو فرصًا أفضل. ولا تدفعهم الدوافع الاقتصادية وحدها، بل أيضًا تطلعاتهم إلى الأمان والكرامة والحقوق الإنسانية الأساسية—وهي أمور لا تتوافر لهم بشكل كامل في بلدان الاستضافة الحالية، ولا سيما بنغلاديش والهند وماليزيا. وقد أسهمت السياسات التقييدية بحق اللاجئين في تلك الدول—بما في ذلك قيود الحركة، وحرمانهم من التعليم النظامي، وتهديدات الاحتجاز، والخوف من الترحيل—في ترسيخ القناعة لدى كثيرٍ من شباب الروهينجا بأن مستقبلهم يكمن في مكان آخر.

ورغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالهجرة غير النظامية—بما في ذلك الاتجار بالبشر، والاحتجاز في دول العبور، أو الإعادة القسرية إلى المخيمات—يواصل العديد من شباب الروهينجا خوض رحلات هروب محفوفة بالمخاطر برًّا أو بحرًا. وقد ازدادت شيوعًا هذه الطرق في مناطق مثل خليج البنغال وبحر أندمان، حيث جرى اعتراض العديد من القوارب التي تقل لاجئي الروهينجا أو فُقد أثرها أو بقيت عالقة أسابيع دون مساعدة. إن غياب إطار دولي شامل لإعادة التوطين في دولٍ ثالثة، إلى جانب انعدام الإرادة السياسية لدى دول الشمال العالمي، يدفع هؤلاء الشباب فعليًا إلى حالةٍ من التيه القانوني والإنساني.

ولمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، لا بدّ للمجتمع الدولي من تجاوز حدود المساعدات الإنسانية والعمل على إيجاد حلول دائمة تشمل تحديد حصص واقعية لإعادة التوطين، وإنشاء ممرات هجرة آمنة، ووضع سياسات دمج موجهة نحو الشباب. وفي الوقت نفسه، ينبغي دعم دول الاستضافة لتعزيز حقوق وحماية مجتمعات الروهينجا.

حدود إعادة التوطين في دولٍ ثالثة

تظل الجدوى العملية لإعادة التوطين في دولٍ ثالثة شديدة المحدودية. تاريخيًا، كانت برامج إعادة التوطين واسعة النطاق نادرة في جنوب آسيا، ويُعدّ ملفّ لاجئي بوتان في نيبال استثناءً لافتًا. فقد أُعيد توطين أكثر من 100 ألف لاجئ بوتاني في دولٍ غربية بين أوائل العقد الأول من الألفية ومنتصف العقد الثاني، من خلال اتفاق متعدد الأطراف شمل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعددًا من الدول الأوروبية. غير أنّ تكرار هذا النموذج على حالة الروهينجا ليس أمرًا يسيرًا. فقد بيّنت دراسات منفصلة لكلٍّ من سي. برون (2003) وآر. شبرا (2016)، إلى جانب تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ برنامج إعادة توطين اللاجئين البوتانيين نشأ في سياق جيوسياسي خاص للغاية: جمود دبلوماسي طويل الأمد بين نيبال وبوتان، إلى جانب ضغوط دولية مستمرة وتوافق مع المصالح الاستراتيجية الغربية في مرحلة توسع إنساني تلت أحداث 11 سبتمبر. هذه الظروف المواتية غير متوافرة في حالة الروهينجا. بل على العكس، فقد تحوّل المشهد الدولي نحو سياسات هجرة مؤمَّنة، وتراجعت الرغبة السياسية في استقبال اللاجئين بشكل ملحوظ—لا سيما في الدول الغربية.

كما أنّ دول الخليج وغيرها من الدول الإسلامية الغنية—على الرغم من تقديمها دعمًا خطابيًا ومساعدات إنسانية—لم تقدّم عروضًا ملموسة لإعادة التوطين أو فتح مسارات هجرة دائمة للروهينجا. ويعزى ترددها إلى مزيج من اعتبارات أسواق العمل الداخلية، والسياسات الطائفية، والمخاوف من اختلال التوازن الديمغرافي. إنّ هذا الغياب للالتزام الجاد من كلٍّ من الدول الغربية والإسلامية جعل من إعادة التوطين في دولٍ ثالثة مجرّد خطاب سياسي أكثر من كونه حلًا واقعيًا.

وبالنظر إلى هذه الحقائق، فإن الاستمرار في طرح خيار إعادة التوطين في دولٍ ثالثة ضمن النقاشات السياسية يبدو مثاليًا أكثر من اللازم. وهو يوجّه الانتباه بعيدًا عن المهمة السياسية والبنيوية الأصعب، المتمثلة في ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة، أو تمكين الاندماج المحلي في دول الاستضافة مثل بنغلاديش. وكلا البديلين ينطويان على تحديات قانونية وسياسية ولوجستية—لا سيما في ظل استمرار رفض ميانمار الاعتراف بالروهينجا كمواطنين، وضعف قدرة بنغلاديش الاستيعابية أو تأثيرها الإقليمي.

الدبلوماسية الإقليمية والقيود الهيكلية

تواجه جهود وكالات الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الإسلامي لحل أزمة الروهينجا قيودًا نابعة من التنافسات الجيوسياسية، ومبادئ عدم التدخل، ونقص الأطر القابلة للتنفيذ. كما أن دعم الصين لميانمار يُعيق بشكل أكبر إمكانية فرض ضغوط دولية منسقة على الأخيرة.

إنّ إعادة التوطين من دون ضمانات قانونية، ومشاركة حقيقية للأطراف المعنية، وإشراك اللاجئين في صنع القرار، تنطوي على مخاطر استمرار دوائر النزوح بدلًا من حلّها. ورغم الجهود التي بذلتها بنغلاديش لإعادة الروهينجا—مدفوعة بضغوط اجتماعية وسياسية داخلية وموارد محدودة—إلا أن قدراتها على إحداث تغيير جذري في الظروف الهيكلية بميانمار، التي تحدد الوضع القانوني والأمن طويل الأمد للاجئين، تبقى محدودة للغاية. وبدون معالجة هذه الأسباب الجذرية، فإنّ جهود إعادة التوطين لن تؤدي إلى حلول دائمة. لذا، تعد إعادة أكثر من 700,000 لاجئ من الروهينجا أولوية ملحّة بالنسبة لبنغلاديش، لكن قدرتها على الدفع نحو تغيير جوهري داخل النظام السياسي أو الدستوري في ميانمار محدودة بشدة.

من الضروري الإشارة إلى أن ميانمار ما تزال تصنّف الروهينجا على أنهم «بنغاليون»—وهو تصنيف يخدم أغراضًا سياسية متعددة. إذ يلمح إلى كونهم أجانب، مما يعزز الرواية القائلة بأن الروهينجا مهاجرون حديثًا من بنغلاديش وبالتالي ليس لهم حق مشروع في الانتماء الوطني. هذا الخطاب يشكّل الأساس الأيديولوجي للدولة في ميانمار: فبتصوير الروهينجا كغرباء، تبرر الدولة استبعادهم من الحقوق والمواطنة، وتسوّغ العنف الماضي والحالي بحقهم باعتباره إجراءً وقائيًا أو دفاعيًا، وتُبعد الجمهور عن التعاطف مع معاناتهم. لذا، فإن أي محاولة لإعادة التوطين لا تضمن المواطنة الكاملة للروهينجا، وحمايتهم من الاضطهاد، واندماجهم طويل الأمد في المجتمع الميانماري، تكون بلا معنى. ومن دون تحول جذري في مفهوم الدولة القومي في ميانمار—يشمل الروهينجا كمواطنين شرعيين—سيظل أي مسار لإعادة التوطين غير مستقر وفي نهاية المطاف غير قابل للاستدامة.

مقاربات إعادة توطين اللاجئين في جنوب آسيا: تداعياتها على الروهينجا

تتشكل إعادة توطين اللاجئين في جنوب آسيا بفعل عوامل تاريخية وسياسية وإقليمية معقدة. يوفر تحليل التجارب السابقة في المنطقة رؤى حاسمة لفهم التحديات التي تواجه الروهينجا وإمكانية نجاح الحلول المقترحة لأزمتهم.

- الهند: اللاجئون التاميل والبنغاليون

تُبرز طريقة تعامل الهند مع اللاجئين التاميل من سريلانكا، عقب الحرب الأهلية السريلانكية 1403-1423هـ (1983-2002م)، ولاجئي البنغال من شرق باكستان خلال نضال تحرير بنغلاديش عام 1391هـ (1971م)، كيف تتشابك جهود إعادة التوطين مع الجغرافيا السياسية، والقومية العرقية، والأمن الإقليمي. إذ جرت عمليات إعادة التوطين ضمن سياق دافع سياسي قوي مرتبط بالتضامن العرقي والمصالح الاستراتيجية الهندية في المنطقة. - باكستان: اللاجئون الأفغان

تُظهر تجربة باكستان في استضافة اللاجئين الأفغان لفترة طويلة وإعادة توطينهم بشكل مرحلي أهمية التعاون الدولي وتقلّب الإرادة السياسية. فقد استضافت باكستان ملايين الأفغان منذ نزاع الاتحاد السوفيتي-أفغانستان (ابتداءً من 1400هـ (1980م))، واعتمدت نهجًا تضمن التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المانحة، مما يعكس التحديات الملازمة لإدارة أوضاع اللاجئين الممتدة التي تتأثر بالصراعات والسياسات الخارجية. - نيبال: اللاجئون اللوتشامبا من بوتان

تسلط تجربة نيبال مع اللاجئين اللوتشامبا من بوتان الضوء على صعوبات إعادة توطين السكان العالقين في نزاعات عرقية وسياسية بين دول الاستضافة والأصل. كما ذُكر سابقًا، فشل إعادة التوطين إلى بوتان دفع نيبال لتيسير إعادة توطينهم في دول ثالثة، مما يُبرز حدود الاتفاقات الثنائية في ظل الخلافات السياسية الراسخة.

دور المنظمات الإقليمية

- آسيان

واجهت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) صعوبة في التدخل في أزمة الروهينجا بسبب سياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وآلية اتخاذ القرار بالإجماع. ويزيد انضمام ميانمار تعقيد القدرة على اتخاذ إجراءات إقليمية جماعية، إذ لم تسفر مبادرات مثل مركز آسيان التنسيقي للمساعدات الإنسانية وإدارة الكوارث (AHA Centre) وفِرَق العمل الخاصة بإعادة التوطين عن نتائج ملموسة. - منظمة التعاون الإسلامي

تبنت منظمة التعاون الإسلامي موقفًا نشطًا للدفاع عن الروهينجا، مستغلةً نفوذها لحشد الدعم من الدول ذات الأغلبية المسلمة وغيرها. ورغم أن ميانمار دولة ذات أغلبية بوذية، فإنّ الدور الأخلاقي والدبلوماسي للمنظمة يظل مهمًا في تسليط الضوء على معاناة الروهينجا والدفع نحو التدخلات الإنسانية. - مبادرة خليج البنغال للتعاون المتعدد القطاعات التقنية والاقتصادية (BIMSTEC)

تضم مبادرة خليج البنغال كلًا من بنغلاديش وميانمار، وتركز أساسًا على التعاون الاقتصادي والتقني. إلا أن تفويضها المؤسسي ورأس مالها السياسي غير كافيين للتعامل مع الأزمات الإنسانية المعقدة مثل إعادة توطين الروهينجا.

توضح هذه النظرة المقارنة أنه بالرغم من وجود دروس مستفادة من جهود إعادة التوطين السابقة في جنوب آسيا، إلا أن أزمة الروهينجا تميّزها الاستبعادات القانونية المتجذرة والصراعات الإثنية والسياسية العميقة.

نتائج الدراسة الحالية

أظهر التحليل الموضوعي للمقابلات التي أجريت خمسة محاور رئيسية: (أ) انعدام الثقة في التزام ميانمار بإعادة التوطين؛ (ب) الخوف من الجيش الأراكاني (AA) والمجتمعات الأخرى في ولاية راخين؛ (ج) تعقيدات مستوى المخيم وتطلعات اللاجئين؛ (د) الشكوك حول الجدوى السياسية لخطاب إعادة التوطين؛ و(هـ) الانفصال السياسي وصمت المؤسسات.

انعدام الثقة في التزام ميانمار بإعادة التوطين

غلب على غالبية المستجوبين، خاصة قادة وشباب اللاجئين الروهينجا، التشكيك في صدق وقدرة ميانمار المؤسسية على تنفيذ عملية إعادة توطين آمنة وكريمة قائمة على الحقوق. من بين عشرة مشاركين في المقابلات، رفض تسعة منهم فكرة أن ميانمار شهدت أي إصلاحات سياسية أو مؤسسية جوهرية من شأنها تحسين الوضع الأمني للعاودين. وعززت وجهات نظر العاملين في المساعدات الإنسانية هذا الشعور بعدم الثقة.

برزت مراجع متكررة لمحاولات إعادة التوطين الفاشلة في 1439-1440هـ (2018 و2019م)، والتي تشكل ذاكرة جماعية تعزز مقاومة المجتمع بأسره للعودة. فشلت هذه المحاولات بسبب نقص التشاور، وعدم اليقين الأمني، وغياب الرقابة الدولية. وتدل النتائج مجتمعةً على أن غياب التغيير الهيكلي في حكم ميانمار وآليات الرقابة الدولية يجعل إعادة التوطين غير ممكنة بل قد تشكل خطراً محتملاً.

الخوف من الجيش الأراكاني والمجتمعات الأخرى في ولاية راخين

أجمعت غالبية المشاركين على أن التكوين الإقليمي والسياسي لولاية راخين شهد تحوّلاً جذرياً، إذ برز الجيش الأراكاني كقوة مهيمنة في شمال الولاية، خاصة في مناطق بوثيدونغ وراثيدونغ، التي كانت تضم تاريخياً أعداداً كبيرة من الروهينجا. وهذا يزيد من تعقيد إمكانية إعادة التوطين، إذ بات لا بد من التعامل مع فاعل غير حكومي غير معترف به رسمياً في الحوارات بين الحكومات.

أكد أربعة من خمسة خبراء إقليميين وصحفيين على أن موقف الجيش الأراكاني من إعادة توطين الروهينجا إما غير ملزم أو معارض ضمنياً، وهو ما وافق عليه كثير من اللاجئين المستجوبين. ومن العوامل التي ذُكرت التوترات التاريخية غير المحلولة، واستياء السكان المحليين في راخين من إعادة توزيع الأراضي، والشكوك حول تغييرات ديموغرافية محتملة عبر التدخلات الإنسانية.

غياب هيكل حكم موحد أو شرعي في راخين يعرض العائدين المحتملين لمخاطر أمنية مزدوجة، سواء من الدولة الميانمارية أو من الميليشيات العرقية الراخينية المتحالفة أو المتسامحة مع الجيش الأراكاني. لذلك، فإن أي حل دائم يستلزم ليس فقط التفاوض الرسمي مع حكومة ميانمار، بل وأيضاً الانخراط الاستراتيجي مع الجيش الأراكاني.

تعقيدات مستوى المخيم وتطلعات اللاجئين

أعرب العديد من شيوخ الروهينجا عن ارتباط عاطفي عميق بأراضيهم الأصلية في راخين، بينما أبدى الشباب غالبًا مواقف متباينة أو معارضة للعودة، وهو ما يعكس اختلاف الخبرات الحياتية وتطور التطلعات الناتج عن التهجير الطويل، والقيود المفروضة على الحركة، والتعرض لبدائل اقتصادية ومعيشية أخرى.

كشف تحليل المقابلات عن بروز موضوع “سخط الشباب وتصورات بديلة” بشكل لافت. حيث فضّل كثير من الشباب إعادة التوطين في دول ثالثة أو حتى الهجرة غير النظامية إلى ماليزيا. في بعض الحالات، وُصفت العلاقات غير الرسمية مع المنظمات غير الحكومية أو الانخراط في التجارة غير المشروعة عبر نهر ناف بأنها بدائل اقتصادية ممكنة، رغم هشاشتها.

تتماشى هذه السرديات مع نظريات التهجير المطوّل، التي تشير إلى أن المجتمعات اللاجئة مع مرور الزمن تطوّر تصورات اجتماعية وسياسية جديدة، واعتمادية اقتصادية، وجغرافيات وجدانية معقدة تعقّد نماذج العودة الخطية. في سياق مخيمات كوكس بازار، أدى بروز اقتصاد مخيم شبه غير رسمي ونظام متوازٍ من الاعتماد على المساعدات، والعمل غير الرسمي، وأحيانًا الأنشطة غير القانونية، إلى خلق هويات معقدة، خاصة بين الشباب الذين قضوا معظم أو كل سنوات تكوينهم في المنفى.

يتقاطع هذا التنافر المتزايد داخل المجتمع اللاجئ مع مخاوف أوسع تتعلق بالأمن والتطرف. أشار عدد من المستجوبين إلى ازدياد خطاب تجنيد المقاتلين وأنشطة الاتجار بالبشر، لا سيما بين الشباب العاطل عن العمل. تدل هذه التطورات على أن تخطيط إعادة التوطين يجب أن يتضمن فهمًا دقيقًا للديناميات الداخلية وتطلعات المجتمع، متجاوزًا الافتراضات الموحدة عن رغبات اللاجئين. هناك حاجة ملحّة إلى مؤسساتية استشارات اللاجئين بمشاركة الشباب بشكل خاص، في أي إطار مستقبلي لإعادة التوطين.

الشكوك حول الجدوى السياسية لخطاب إعادة التوطين

رأى كثير من المشاركين في المقابلات أن إعلان بنغلاديش بشأن إعادة التوطين يخدم أهدافًا استراتيجية وسياسية متعددة تتجاوز النية الإنسانية. وأبرز موضوع انتقد فيه استخدام خطاب إعادة التوطين كدبلوماسية رمزية، أي مناورة سياسية لتعزيز شرعية الحكومة المؤقتة على المستويين الداخلي والدولي.

حددت الدراسة ثلاث دوافع رئيسية:

- الظهور الدبلوماسي: حيث شكّل الإعلان صورة لدبلوماسية إقليمية نشطة، وصوّر بنغلاديش كدولة قادرة على التفاوض على حل إنساني عالي المخاطر في فترة انتقال سياسي.

- المصداقية الإنسانية: من خلال التأكيد على استمرار التزام الدولة بعودة اللاجئين، عززت الإدارة مكانتها الإنسانية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات متعددة الأطراف.

- صرف الانتباه الداخلي: استخدم الإعلان لتوجيه النقاش العام بعيدًا عن حالة عدم اليقين الحاكمي التي أعقبت الاضطرابات السياسية في 1446هـ (يوليو 2024م)، بما في ذلك مخاوف حول شرعية الإدارة المؤقتة واستمراريتها.

تتماشى هذه النتائج مع الدراسات التي تتناول الرمزية السياسية والإنسانية الأمنية، حيث تتحول عودة اللاجئين إلى أداة لإيصال رسائل سياسية أكثر منها حلًا قائمًا على الحقوق وظروف عودة دائمة.

يدعم غياب التخطيط اللوجستي التفصيلي، وغياب التنسيق مع الجيش الأراكاني، وعدم وجود ضمانات قابلة للتحقق داخل ولاية راخين، الاستنتاج القائل بأن الإعلان لم يكن أكثر من أداة خطابية في فنون السياسة، وليس مبادرة قابلة للتنفيذ الحقيقي.

الفجوة السياسية والصمت المؤسسي

تؤكد الدراسة وجود فجوة واضحة بين الخطابات الرسمية حول إعادة توطين الروهينجا والواقع الميداني. حيث لم تُجرَ أي مشاركة مستمرة مع الجيش الأراكاني (AA)، مما يُضعف فرص تحقيق عودة آمنة ومتفق عليها. إضافة إلى ذلك، لم يتم استشارة اللاجئين، وهو ما يخالف المعايير الدولية التي تؤكد على اتباع نهج قائم على الحقوق ويركز على المجتمع في إدارة الشؤون الإنسانية.

أعرب ممثلو المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة عن قلقهم من غياب الوضوح والتنسيق على مستوى الميدان. وذكروا أن اجتماعات الوكالات المشتركة قد تقلصت، وأن المسؤولين الحكوميين يؤخرون مشاركة المعلومات خلافًا لما كان عليه الحال سابقًا. هذا لم يعرقل فقط الفاعلية التشغيلية، بل عزز أيضًا نهجًا من أعلى إلى أسفل يهيمن عليه الدولة، مما يقصي الفاعلين الإنسانيين والخبرات المحلية.

وما يزيد الأمر خطورة هو الصمت المؤسسي. فلا تزال الأسئلة الأساسية بلا أجوبة: هل سيحصل العائدون على حقوق المواطنة؟ ما هي الآليات التي ستُعتمد لاسترداد الممتلكات، واللجوء القانوني، وإعادة الإدماج الاجتماعي والسياسي؟ في غياب أي ضمانات، تبدو خطة العودة المقترحة غير متوافقة مع المبادئ الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة الطوعية. تكشف النتائج حدود التمثيل السياسي الرمزي في أزمات الإنسانية، حيث تطغى الالتزامات الشكلية على التغيير الجوهري.

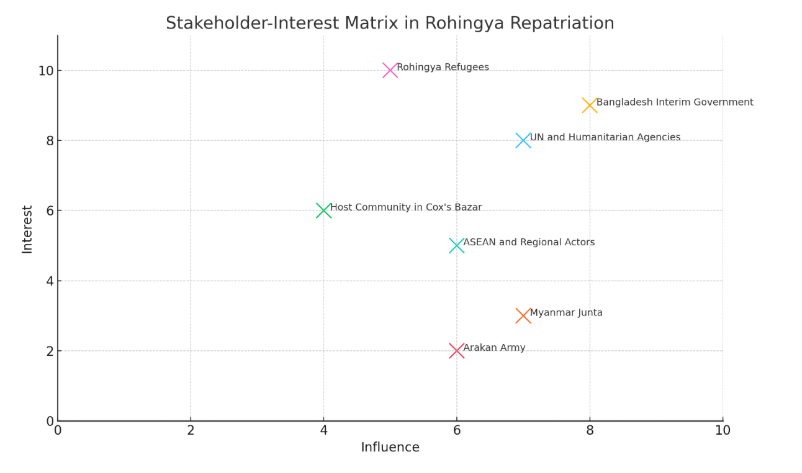

يرصد الشكل 1 مصفوفة أصحاب المصلحة التي أعدها الباحث، والتي تستند إلى تحليلات مقابلات أجريت مع مسؤولين بنغلاديشيين، ووكالات أممية، ولاجئين روهينجا، والمجتمعات المضيفة. تصنيف الأطراف الفاعلة (مثل الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، الانقلاب العسكري في ميانمار، الجيش الأراكاني) يعكس أدوارهم ونفوذهم، كما ورد في نتائج الدراسة.

الشكل 1. مصفوفة أصحاب المصلحة والمصالح في ملف إعادة توطين الروهينجا:

باختصار:

- أصحاب النفوذ العالي والاهتمام العالي: حكومة بنغلاديش، ووكالات الأمم المتحدة.

- أصحاب النفوذ العالي ولكن الاهتمام المنخفض: الانقلاب العسكري في ميانمار، والجيش الأراكاني (AA).

- أصحاب الاهتمام العالي ولكن النفوذ المنخفض: لاجئو الروهينجا، والمجتمعات المضيفة.

إعلان حكومة بنغلاديش يتوافق مع ما وصفه الباحثان كاتي لونغ وبوبيندر إس. شمني بـ”الاحتواء الاستراتيجي” — أي ليس حلاً لمشكلة اللاجئين، بل مجرد “أداء” للمسؤولية.

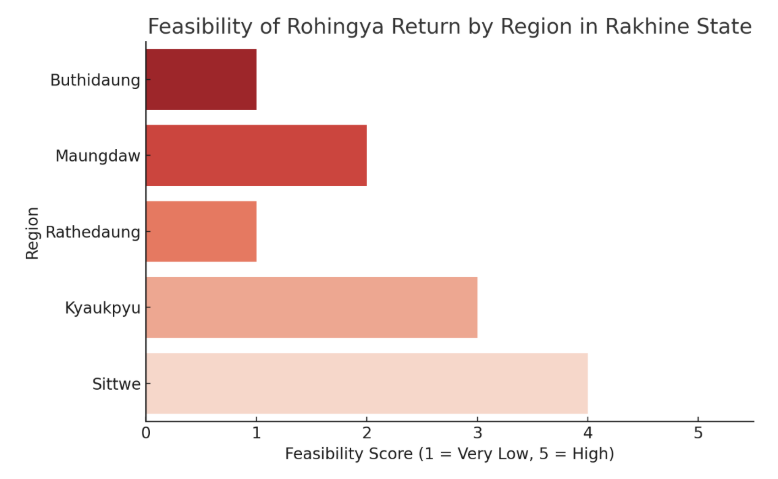

يعرض الشكل 2 رسمًا بيانيًا عموديًا أعده الباحث ليُظهر درجة جدوى عودة الروهينجا حسب المنطقة. استُخلصت بيانات الرسم من مقابلات ميدانية وتحليلات خبراء أجراها الباحث ضمن البحث النوعي. تشمل المناطق المحددة (بوتيداونغ، ماونغداو، راتداونغ، كياوكبيو، سيتوي) وقدرت فيها قابلية العودة استنادًا إلى بيانات أولية من لاجئي الروهينجا، والعاملين في المجال الإنساني، والمحللين الإقليميين.

الشكل 2. جدوى عودة الروهينجا حسب المناطق في ولاية راخين:

باختصار:

- تظهر مناطق بوتيداونغ وراتداونغ جدوى منخفضة للغاية للعودة بسبب الصراع المستمر وسيطرة جيش الأراكاني (AA).

- تبقى منطقة ماونغداو غير مستقرة أمنياً.

- مناطق سيتوي وكياوكبيو، رغم استقرارها النسبي، تفتقر للبنية التحتية وآليات إعادة دمج المجتمع.

يتضح أن دعم الصين لميانمار، وموقف الهند الحذر، وسياسة عدم التدخل في الآسيان قد خلقوا حالة شلل دبلوماسي بشأن أزمة اللاجئين الروهينجا. في الوقت نفسه، تتوازن بنغلاديش بين واجبات الاستضافة ونفوذها المحدود، وتقدم تقدماً رمزياً في ملف التهجير. للتغلب على ذلك، يجب أن تتطور جهود العودة لتصبح مباحثات شاملة متعددة الأطراف.

التوصيات:

لا بنغلاديش ولا ميانمار من الموقعين على اتفاقية عام 1370هـ (1951م) المتعلقة بوضع اللاجئين أو بروتوكولها لعام 1387هـ (1967م) وهذا لا يمنع من توفير الحماية للاجئين، لكنه يؤكد ضرورة تطوير بعض المعايير – ولو بشكل غير رسمي – للحماية والعودة في كلا البلدين.

نهج جنوب آسيا في إدارة اللاجئين اعتمد تاريخياً على الواقعية السياسية، والترتيبات الثنائية، والعمل الإنساني المؤقت، بدلاً من الالتزامات القانونية الملزمة. وهذا السياق يتطلب أن تكون استراتيجيات التهجير متجذرة في الواقعية السياسية، والحوافز الدبلوماسية، والضغط المعنوي.

غياب الأطر القانونية الرسمية في جنوب آسيا لا يعفي الجهات الإقليمية من مسؤوليتها، بل يدعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الإقليميين لإعادة تصور حماية اللاجئين من منظور المساءلة السياسية والالتزام الأخلاقي.

الدبلوماسية غير الرسمية، وشراكات المجتمع المدني، وربط الدعم الدولي بشروط يمكن أن تكون أدوات ضغط مهمة، خاصة في ميانمار حيث آليات المساءلة الرسمية ضعيفة. يمكن أن تكمل هذه الأدوات الدبلوماسية الرسمية.

التوصيات التالية تستند إلى هذا التحليل:

- الانخراط مع جيش الأراكاني (AA) من خلال دبلوماسية غير مباشرة

يجب على بنغلاديش والجهات الدولية الفاعلة بدء حوار غير مباشر أو بوساطة طرف ثالث مع جيش الأراكاني لضمان تقديم ضمانات بالأمان وإعادة الإدماج للعائدين. أبلغت مصادر متعددة أن قائد الـAA توان مرات ناينغ مهتم بإقامة علاقات جيدة مع بنغلاديش؛ ويبدو شخصياً متجهًا نحو منح الجنسية للروهينجا وتسهيل عودتهم. لكنه دعا أيضًا حكومة بنغلاديش إلى توضيح موقفها تجاه الـAA. حتى الآن، ورغم أن بنغلاديش تحافظ على علاقات رسمية مع ميانمار، إلا أنها لم تصدر أي بيانات واضحة حول موقفها من الـAA. - إنشاء آلية رقابة متعددة الأطراف للتهجير

لضمان تنفيذ إعادة توطين اللاجئين الروهينجا بما يتوافق مع المعايير القانونية والإنسانية الدولية، من الضروري تأسيس هيئة رقابة محايدة وموثوقة ومتعددة الأطراف. يجب أن تشمل هذه الهيئة ممثلين عن الأطراف الأساسية — مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الآسيان، منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى وفود رسمية من بنغلاديش وميانمار. هذا سيعزز شرعية وشفافية وموثوقية عملية التهجير.

تكمن المهمة الرئيسية لهذه الهيئة في مراقبة تحقق الشروط المسبقة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية، والتي تشمل استعادة كامل حقوق المواطنة للروهينجا، وضمانات السلامة الجسدية وحرية التنقل، نزع السلاح من مناطق العودة، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في ولاية راخين. كما ينبغي عليها الإشراف على آليات تبادل المعلومات لضمان معرفة العائدين بالظروف التي سيعودون إليها. وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1370هـ (1951م) ومبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement)، يجب أن تكون العودة طوعية وخالية من الإكراه ومبنية على موافقة مستنيرة من اللاجئين. لذلك، يجب أن تتمتع الهيئة بسلطة متابعة الترتيبات اللوجستية بالإضافة إلى إجراء مشاورات منتظمة مع المجتمعات الروهينجية داخل بنغلاديش وفي الشتات لتقييم تطورات شروط العودة. يجب أن تمتلك الهيئة صلاحية إصدار تقارير دورية عامة لضمان المساءلة بين جميع الأطراف المشاركة. - الاعتراف بوكالة اللاجئين وتنوع تطلعاتهم

من الضروري الاعتراف بتنوع التطلعات داخل مجتمع اللاجئين الروهينجا. ليس كل الروهينجا يرغبون بالعودة إلى ميانمار. فجزء كبير، خصوصاً بين الشباب والمتعلمين، يفضلون إعادة التوطين في دول ثالثة كخيار أكثر واقعية وأمانًا، مستندين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، والاعتراف بالهوية، وفرص المعيشة في ولاية راخين. في المقابل، البعض لا يزال منفتحاً على العودة، لكنه يشدد على ضرورة وجود ضمانات ملموسة تشمل حقوق المواطنة الكاملة، ونزع السلاح في مناطقهم الأصلية، وإنشاء آليات رقابة موثوقة.

لذا، يجب أن تُؤسَّس مشاورات اللاجئين كمكون جوهري لأي تخطيط لإعادة التوطين. إن احترام مبدأ وكالة اللاجئين يتوافق مع المعايير الدولية، مثل تلك الواردة في الاتفاق العالمي للاجئين (Global Compact on Refugees)، ويعزز شرعية واستدامة ونزاهة الجهود المبذولة. أما إقصاء أصوات اللاجئين فقد يؤدي إلى تفاقم عدم الثقة، والمقاومة لجهود العودة، وتصعيد التوترات السياسية داخل المخيمات. من شأن تنظيم مشاركة اللاجئين أن يخفف من هذه المخاطر. - إنشاء إطار للعدالة الانتقالية

جهود إعادة التوطين التي تتجاهل إرث العنف الجماعي والتمييز المنهجي الذي أدى إلى نزوح اللاجئين في المقام الأول لا تخاطر بالفشل فحسب، بل تعرض الناجين لصدمات نفسية متجددة. بالنسبة للروهينجا، فإن العودة من دون اعتراف رسمي بالعقود من الاضطهاد والانتهاكات يعرض إعادة الاندماج إلى خطر الفشل الحقيقي.

لمعالجة هذه الفجوة الحرجة، ينبغي للمجتمع الدولي دعم تطوير إطار للعدالة الانتقالية كمسار موازٍ لجهود العودة، على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي تأسست بدعم إقليمي (مثل الآسيان) ودولي، ويفضل أن يشترك فيها كل من السلطات الميانمارية والمجتمعات المتضررة. من شأن هذا الجهاز توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الروهينجا، وتوفير منصة للاعتراف والحديث عن الحقيقة، ورسم مسارات للتعويض أو الاسترداد، وبدء عمليات المصالحة بين الروهينجا وباقي سكان راخين.

تساهم هذه اللجنة في بناء السلام على المدى الطويل من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزوح. فالعدالة الانتقالية لا تركز فقط على الماضي، بل تهدف إلى إعادة بناء الثقة المدنية وتمهيد الطريق لمواطنة شاملة وانتماء اجتماعي مشترك. تضمين العدالة في بنية إعادة التوطين ضروري لتحويل عودة الروهينجا من مجرد مهمة لوجستية إلى عملية تصالحية وكرامة. - تعزيز حوكمة المخيمات ومشاركة الشباب

أدى النزوح الطويل للروهينجا إلى تحديات نفسية واجتماعية واقتصادية معقدة، خاصة بين الشباب. يعاني الشباب من قيود التنقل، ونقص فرص التعليم الرسمي، وندرة فرص الكسب، مما يولد الإحباط والتشتت في هويتهم بسبب انعدام الجنسية، وانعدام حلول دائمة واضحة، والاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية. هذه الظروف تعرضهم للاستغلال، والتجنيد في شبكات غير قانونية، وخطر التطرف، مما يشكل تهديدًا طويل الأمد للأمن والتنمية في مجتمع الروهينجا والمجتمعات المضيفة.

لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على بنغلاديش بالتعاون مع الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية والمانحين تعزيز برامج شاملة تركز على الشباب. يجب أن تشمل هذه البرامج توسيع فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي الحساس ثقافيًا والمعترف به دوليًا، بالإضافة إلى التدريب المهني ومبادرات محو الأمية الرقمية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل الإقليمي. كما يجب دعم برامج بناء السلام والمقاومة النفسية المجتمعية التي تعزز الحوار بين الأجيال، والمشاركة المدنية، والتعبير البنّاء عن الهوية.

من الضروري تصميم هذه البرامج بمشاركة الشباب أنفسهم لضمان ملاءمتها لطموحاتهم وواقعهم المعيشي. الدمج بين التعليم، وتمكين الاقتصاد، والتماسك الاجتماعي ضمن إطار شامل يمكن أن يحول دوائر الاعتماد الحالية إلى منصات للوكالة والكرامة، مما يساعد بنغلاديش وشركاءها الدوليين على حماية جيل معرض للخطر. - مواءمة التوطين مع ميثاق إقليمي

ينبغي لبنغلاديش أن تأخذ زمام المبادرة في صياغة ميثاق إقليمي لإعادة توطين الروهينجا، وهو اتفاق متعدد الأطراف يشمل الجهات الفاعلة الإقليمية الأساسية مثل الآسيان، رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC)، الصين، والهند. سيكون هذا الميثاق إطارًا استراتيجيًا لمعالجة الطبيعة المعقدة والمتعددة الأبعاد لأزمة الروهينجا.

يجب أن يحدد الميثاق المسؤوليات المشتركة بين الموقعين، مفصلًا أدوار والتزامات كل دولة لتسهيل إعادة التوطين المستدامة والإنسانية. قد تشمل هذه الأدوار تقديم الدعم اللوجستي، إنشاء آليات مراقبة عبر الحدود، وضمان عودة اللاجئين بما يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية والمعايير الإنسانية. ينبغي أن يتضمن الميثاق ضمانات إنسانية قوية تحمي سلامة اللاجئين، ووضعهم القانوني، وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية بعد العودة إلى ميانمار. كما يمكن أن يتناول قضايا استرداد الأراضي ودعم سبل العيش للعائدين. ويجب دمج استراتيجية طويلة الأمد لاستقرار الإقليم وإدارة اللاجئين ضمن الميثاق. - تعزيز التواصل الاستراتيجي ومكافحة المعلومات المضللة

تزداد تعقيدات عمليات التوطين، لا سيما في سياق أزمة الروهينجا، بتعرض كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لمعلومات مضللة. تنتشر الروايات الكاذبة أو الخاطئة بسرعة، مما يقوض الثقة في جهود العودة ويزيد التوترات. مثال بارز حدث في 1439هـ (أبريل 2018م)، حين نظمت حكومة ميانمار عودة عائلة روهينجية واحدة وعرّفتها كبداية للعودة، لكن السلطات البنغلاديشية والمراقبين الدوليين دانوا هذا الحدث باعتباره مجرد استعراض إعلامي، حيث تبين أن العائلة لم تعبر فعليًا إلى بنغلاديش، مما أضر بالمصداقية والثقة في مستقبل العودة الطوعية.

كما ظهرت تقارير عن وعود كاذبة قُدمت للاجئين الروهينجا، مثل الجنسية البنغلاديشية أو مكافآت نقدية مقابل موافقتهم على العودة إلى ميانمار أو الانتقال إلى باسان تشار. رغم نفي هذه الادعاءات رسميًا، فقد ساهمت في زيادة الارتباك وعدم الثقة بين اللاجئين، الذين لا يزال كثير منهم مترددًا في قبول شروط العودة. في الوقت نفسه، تعرضت المجتمعات المضيفة لسرديات مضللة تصور اللاجئين كأعباء اقتصادية أو أمنية، مما زاد من تعقيد الخطاب السياسي والتماسك الاجتماعي.

لمواجهة هذه المخاطر، يجب على بنغلاديش تنفيذ حملات إعلامية شاملة وموجهة تستهدف اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. يجب أن تشرح هذه الحملات شروط وضمانات التوطين باستخدام محتوى متعدد اللغات وسهل الوصول عبر جميع منصات الإعلام المتاحة. كما ينبغي أن يكون من الأهداف الأساسية لهذه الجهود منع استغلال الفاعلين الانتهازيين مثل الجماعات المتطرفة، والعاملين السياسيين، والشبكات الإجرامية. - إعداد خطة طوارئ تتجاوز إعادة التوطين

يتجلى بوضوح أن العودة الطوعية على المدى القريب إلى المتوسط قد لا تكون حلاً قابلاً للتنفيذ بسبب حالة عدم الاستقرار المستمرة والقضايا السياسية العالقة في ميانمار. لذا، ينبغي على بنغلاديش وشركائها الدوليين تطوير استراتيجية احتواء متوسطة الأمد توازن بين الأولويات الأمنية الوطنية والالتزامات الإنسانية تجاه سكان الروهينجا، مع تلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأمد للاجئين، مع احترام سيادة بنغلاديش والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

أولاً، يمكن استكشاف منح تصاريح حركة قانونية كآلية لتخفيف العزلة الجسدية والاجتماعية التي يعاني منها اللاجئون الروهينجا. يمكن إصدار تصاريح حركة محدودة بدقة لمنع أية تداعيات أمنية سلبية، تتيح للاجئين الوصول إلى مناطق معينة أو الانخراط في أنشطة اقتصادية محددة. ومن الضروري وجود أُطر قانونية واضحة وأنظمة مراقبة محكمة لضمان ألا تشكل تحركات اللاجئين تهديداً للأمن القومي. إن السماح بالحركة القانونية سيوفر للاجئين فرصة لتحسين سبل عيشهم، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وتمكينهم من الاندماج بشكل أكبر في الحياة الاقتصادية للمجتمع المضيف.

ثانياً، لتعزيز فرص توظيفهم، ينبغي تصميم برامج قائمة على تنمية المهارات، خاصة للشباب الروهينجا. وقد تشمل هذه البرامج التدريب المهني، والتلمذة الصناعية، والحصول على شهادات معتمدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل في الدولة المضيفة والمنطقة الأوسع. إن توفير فرص تطوير المهارات للاجئين يقلل من مخاطر تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي واحتمالات انخراطهم في التطرف.

كما يمكن النظر في نماذج دمج مرحلية كجزء من الاستراتيجية متوسطة الأجل، تهدف إلى خلق مسار تدريجي لإدماج الروهينجا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لبنغلاديش، من دون منحهم الجنسية الكاملة أو المساس بالأمن الوطني. تبدأ هذه المرحلة بمنحهم حق الوصول إلى الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية، ثم تتوسع تدريجياً لتشمل فرص المشاركة الاقتصادية، والحركة المحلية، والانخراط المجتمعي. هذه الدمج المرحلي يمكّن اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء من التكيف التدريجي مع التغيرات، مع ضمان حماية المصالح الديموغرافية والأمنية للدولة.

لا شك أن حماية حقوق اللاجئين والالتزام بالمعايير الدولية يجب أن يكون في صدارة الأولويات. فباعتبارها طرفاً في عدة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، تتحمل بنغلاديش مسؤولية ضمان حياة كريمة للاجئين وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية كال تعليم، والصحة، والمأوى. ويجب أن تتجاوز الحماية ذلك لتشمل تدابير إنسانية تحمي اللاجئين من الاستغلال والتمييز والإساءة. وعلى الوكالات الإنسانية والمنظمات المحلية التعاون مع الحكومة لمراقبة أوضاع المخيمات، وضمان توفير الحماية الكافية للاجئين على الصعيدين الجسدي والقانوني.

وأخيراً، من الضروري أن تُبنى هذه الاستراتيجية متوسطة الأجل على تعاون دولي متين. على بنغلاديش مواصلة العمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوكالات التنموية، والجهات الدولية الأخرى لتأمين الموارد والدعم الفني اللازمين لتنفيذ الخطة. كما أن نهجاً منسقاً يضمن استمرار التزام المجتمع الدولي في البحث عن حل دائم لأزمة الروهينجا، سواء من خلال الاستمرار في الضغط من أجل إعادة التوطين أو إيجاد حلول دائمة بديلة كإعادة التوطين في دول ثالثة.

يمكن أن تقدم تجربة إعادة توطين اللاجئين التاميل من الهند إلى سريلانكا بعد انتهاء الحرب الأهلية هناك، رغم الأوضاع القمعية التي أعقبتها، دروساً ذات قيمة لكيفية التعامل مع أزمة الروهينجا. ففي حالة التاميل أيضاً، كان العديد منهم مترددين في العودة بسبب انعدام الأمان البنيوي وغياب العدالة، غير أن إعادة التوطين تحققت عبر مفاوضات مرحلية، ودعم من مراقبين مستقلين، وتنسيق سياسي إلى حد ما. إلا أن هناك فروقاً جوهرية، إذ يفتقر الروهينجا إلى الجنسية المعترف بها، ويواجهون استبعاداً عرقياً، ولا يتمتعون بأي إطار سلام بعد الصراع، مما يزيد من ترددهم ويستلزم استراتيجيات إعادة توطين أكثر حساسية للسياق وأكثر تعقيداً.

وفي السابق، بعد موجتي اللجوء الكبيرتين في 1398-1411هـ (1978 و1991م)، أخفقت بنغلاديش في تحقيق إعادة توطين مستدامة رغم الاتفاقات الرسمية مع ميانمار على عودة اللاجئين، ما يبرز الفجوة المستمرة بين النوايا الدبلوماسية والتنفيذ العملي. تثير هذه التجارب السابقة أيضاً تساؤلات مهمة حول فعالية جهود بنغلاديش في مجال إعادة التوطين.

خاتمة

تبدو استراتيجية بنغلاديش الدبلوماسية في إعادة اللاجئين الروهينجا قد فشلت في مناسبات سابقة بسبب الاعتماد المفرط على الترتيبات الثنائية، وغياب الرقابة الدولية المستمرة، واستبعاد أصوات اللاجئين أنفسهم. إن اعتماد إطار شامل وأكثر فاعلية يشمل دولًا أخرى، ويتضمن الفاعلين غير الدوليين مثل جيش أراكان، ويدعمه مبادرة سلام تحت رعاية الأمم المتحدة، قد يكون له فرص أفضل في تحقيق الحل.

أثار إعلان الحكومة المؤقتة في بنغلاديش في 1446هـ (أبريل 2025م) عن إعادة 180,000 لاجئ روهينجي موجة من التفاؤل الدبلوماسي، إلا أن الظروف المتقلبة في ولاية راخين بميانمار، التي فر منها الروهينجا، تجعل من هذا الأمل أمراً محفوفاً بالمخاطر. وبالنظر إلى الفجوة بين الخطاب السياسي وواقع الأوضاع على الأرض، يبدو أن الإعلان يختزل إلى مجرد عرض شكلي، مدفوع برغبة في الإشارة السياسية أكثر منه التزام حقيقي بحل الأزمة.

يوجد في المجمل أكثر من 1.2 مليون لاجئ روهينجي يعيشون في المخيمات جنوب شرق بنغلاديش. وقد زودت بنغلاديش حكومة ميانمار بقوائم شاملة تضم 700,000 منهم ممن دخلوا بنغلاديش على ست مراحل بين عامي 1439-1441هـ (2018 و2020م). ورغم ذلك، أبدت ميانمار تردداً مستمراً في استقبالهم، ولم توافق إلا بعد تدخل الصين وضغوط دولية كبيرة على إعادة 1,100 منهم في مشروع إعادة توطين تجريبي 1444هـ (مطلع 2023م). كما شهدت القوائم تلاعباً، حيث تم تقسيم بعض الأسر بشكل تعسفي، فدخلت الأمهات دون بناتهن، أو الأزواج دون الزوجات. وأُقصي العديد من الروهينجا بشكل تعسفي، حيث وصفتهم السلطات بـ”الإرهابيين” دون إجراءات قانونية أو تحقق شفاف، مما عمّق من ضعف الثقة في عملية العودة وأثار مخاوف من استغلال السرديات الأمنية لرفض المطالب الشرعية بالعودة.

كما لم تبذل ميانمار أي جهد لمعالجة القضايا الرئيسية الثلاث التي تهم الروهينجا: الأمن الجسدي، وضعية الجنسية، واستعادة المساكن الأصلية. وأعلنت أيضاً أن اللاجئين العائدين سيُحتجزون مبدئياً في مخيمات إعادة التوطين. ومن المرجح أن تكون موافقة المجلس العسكري على إعادة توطين رمزية، أداة استراتيجية لتخفيف الضغط الدولي، وتحويل الانتباه عن أزماته الداخلية، والسعي لكسب الشرعية في ظل تهديدات متصاعدة من جيش أراكان. وليس من المستغرب أن اللاجئين رفضوا هذا العرض بأغلبية ساحقة، ما يجعل إعلان بنغلاديش الأخير أكثر إثارة للشكوك.

غياب أصوات وتطلعات الروهينجا في مناقشات العودة واضح، حيث تهيمن عليها المصالح الجيوسياسية، ومخاوف الشرعية الحكومية، والقيود الدبلوماسية. من أهم أوجه القصور استبعاد جيش أراكان من المحادثات، وعدم وجود ضمانات قانونية بشأن الجنسية، وعدم وضوح خطط إعادة الدمج بعد العودة. الجيل الشاب، المنفصل عن روابط الأجداد، يزداد تشككاً في العودة إلى ميانمار، ويجد في الهجرة غير النظامية، أو إعادة التوطين، أو حتى الانخراط المسلح، خيارات أكثر واقعية. كما أن ارتفاع حالات الاتجار بالبشر، وانتشار اقتصاد المخيمات غير الرسمي، وتزايد العسكرة، كلها عوامل تقوّض جدوى العودة الطوعية الحقيقية.

تحتاج مسألة العودة إلى إعادة تصور كعملية طويلة الأمد، شاملة، قائمة على العدالة والأمان والاندماج المستدام، لا مجرد انتصار دبلوماسي قصير الأجل. ويتطلب النجاح إطاراً عالمياً يضمن الرقابة الدولية، والمساءلة القانونية، والشفافية في المتابعة، مع إشراك فاعل للروهينجا، وتفاعل مع الفاعلين غير الحكوميين مثل جيش أراكان. ويتعين على بنغلاديش تبني نهج دبلوماسي أكثر استراتيجية ومرونة في إدارة أزمة الروهينجا، يتجاوز المحادثات الثنائية المحدودة مع المجلس العسكري في ميانمار ليشمل جيش أراكان. وسيقاس نجاحها بقدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجانبين، والتحول من دبلوماسية رمزية إلى استراتيجية قائمة على الحقوق تعالج جذور النزوح وتدعم حلولاً شاملة طويلة الأمد.

Observer Research Foundation

اترك تعليقاً