تركستان الشرقية، التي تُعرف في الصين باسم “شينجيانغ” الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي”، تقع في شمال غرب الصين وتغطي مساحة واسعة تبلغ 1.82 مليون كيلومتر مربع.

تاريخيًا وثقافيًا، تمثل هذه المنطقة جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي، لكنها الآن تقع تحت نظام رقابة وقمع لم يسبق له مثيل، وصفته منظمات دولية وحكومات بـ “الجرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية الثقافية”.

الفتح الإسلامي لتركستان الشرقية

جاء في مقال بعنوان: «ادعاءات المذابح والظلم المنسوبة لوالي خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي» والذي نشرته مجلة: «مجلة جمهورييت الإلهيات» (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi)، المجلد 22، العدد 1، سنة 2018م:

“على الرغم من أنّ انحسار الدولة الساسانية عن مسرح التاريخ قد أتاح للأتراك ـ الذين طالما ناضلوا قرونًا من أجل بسط هيمنتهم في المنطقة ـ فرصةً ثمينةً لاستعادة زمام السيطرة، فإنّ غياب الوحدة السياسية، وبالتالي افتقارهم إلى كيانٍ دولتيٍّ قوي، حال دون استثمارهم لتلك الفرصة، كما عجز الحكّام الأتراك المحليون عن تحقيق ذلك الهدف بقدراتهم المحدودة.

وفي خضمّ هذا الفراغ السياسي، برز العرب المسلمون ـ الذين ظهروا على مسرح التاريخ في وقتٍ متأخر لكنهم حملوا طموحًا إقليميًا وعالميًا ـ ليواصلوا في تلك اللحظة المفصلية ما وصفته المصادر الإسلامية بـ«الفتوح»، أي النشاطات السياسية والعسكرية الواسعة، والتي نُفِّذت بسرعة مذهلة.

وحين تولّى الخليفة عثمان بن عفان الخلافة، أصبحت الظروف مهيّأة لعبور المسلمين إلى الضفة الشرقية من نهر جيحون، حيث الكثافة السكانية التركية. فغياب دولة تركية قوية في تلك الأنحاء، وانشغال الصين بمشكلاتها الداخلية، أسهما إلى حدّ كبير في تيسير سيطرة المسلمين على المنطقة. وقد عُرفت تلك الديار في المصادر العربية باسم «ما وراء النهر»، حيث استمر الوجود السياسي التركي فيها ضمن دويلاتٍ مدينية وإماراتٍ محلية متفرقة. أمّا في الشمال الشرقي، فقد كانت هناك دولة تركية قوية هي دولة التركش (الترغيشيين)، التي كثيرًا ما قدّمت دعمًا سياسيًا وعسكريًا لسكان المنطقة في تمرّدهم على الأمويين.

… المرحلة الأبرز من الفتوح وقعت في عهد.. الوليد بن عبد الملك (86–96هـ / 705–715م)، حيث استقرّت الفتوحات التي جرت في زمانه، واعتنقت غالبية الشعوب التي خضعت لها الإسلام طوعًا. وقد امتدّت فتوحات الوليد من كاشغر في أقصى الشرق إلى جبال البرانس في أقصى الغرب، في مسيرة مذهلة السرعة والاتساع.

[و]قتيبة بن مسلم الباهلي (توفي سنة 96هـ/715م) يُعد من أبرز القادة العسكريين والإداريين في عهد الدولة الأموية. فقد رسّخ خلال ولايته على خراسان نفوذ الأمويين في أراضي طخارستان وما وراء النهر، ووسع حدود الدولة حتى بلغت كاشغر متاخمة للصين. وتُعدّ جهوده في نشر الإسلام في المناطق التي فتحها ذات شأن عظيم، إذ تزامن عهده مع بداية احتكاك الأتراك العميق بالدين الإسلامي، ويمكن القول إن لقتيبة دورًا محوريًا في تعريف الأتراك بالإسلام وإقبالهم عليه. ويُذكر أنه بعث وفدًا إلى إمبراطور الصين يدعوه إلى الإسلام.” انتهى النقل.

وكاشغر تقع في أقصى غرب تركستان الشرقية (التي تُعرف اليوم، بعد أن احتلتها الصين، رسميًا باسم منطقة شينجيانج الأويغورية ذاتية الحكم في الصين).

إلا أن سياسات الدولة الصينية الحديثة بدأت منذ منتصف القرن العشرين مرحلة جديدة من القمع والتهجير والتطهير الديموغرافي.

الموقع الجغرافي

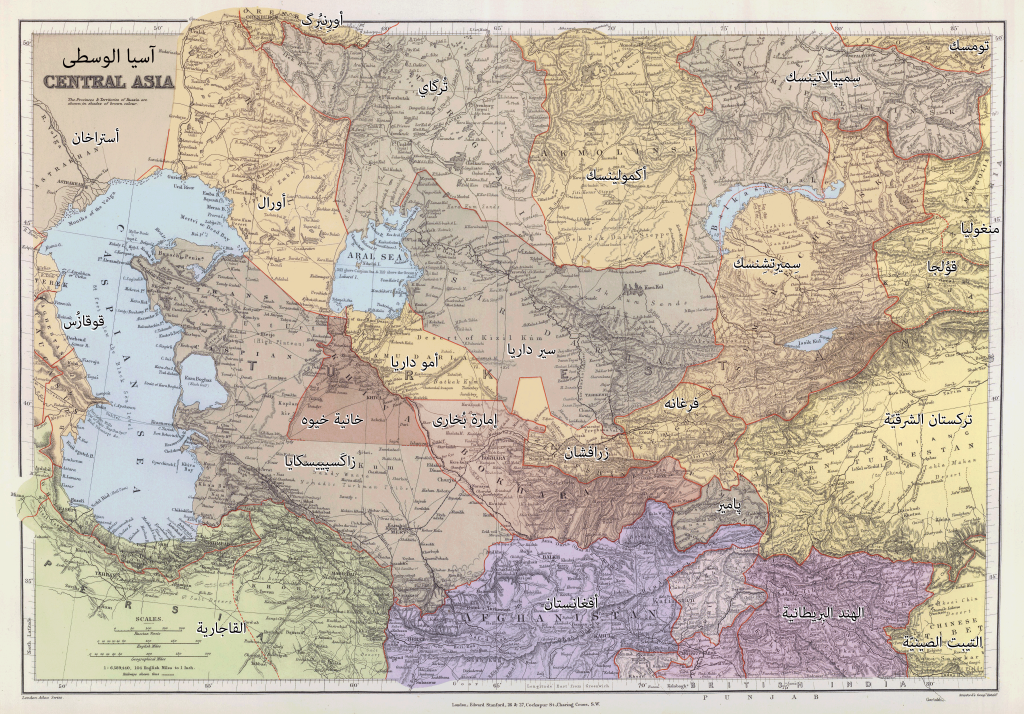

توضّح هذه الخريطة الوضع السياسي لمنطقة تركستان عقب الاحتلال الروسي لكامل المنطقة وتحويلها إلى مقاطعات ومحافظات روسيّة، وقبيل الانقلاب البلشفي في روسيا وبداية التحوّل إلى الشيوعية. الخريطة من رسم إدوارد ستانفورد Edward Stanford راسم خرائط إنگليزي من مدينة لندن، وهو من أسّس مؤسّسة مكتبة خرائط ستانفورد في لندن سنة ١٨٦٢ التي لم تزل تُصدر الخرائط وأدلّة السفر حتى اليوم.

تركستان الشرقية، المعروفة رسميًا باسم شينجيانغ (新疆)، وتعني “الحدود الجديدة” أو “المقاطعة الجديدة”، هي منطقة واسعة تقع في شمال غرب الصين، تمتد على مساحة تقارب 1.82 مليون كيلومتر مربع (ضعف مساحة تركيا).

تحدها كلٌّ من الصين وكازاخستان، روسيا، قرغيزستان، طاجيكستان، باكستان، الهند ومنغوليا.

تتميز المنطقة بتنوع جغرافي كبير يشمل سلاسل جبال شاهقة مثل تنغريتاغ (تيان شان) وكونلون، وصحاري ضخمة مثل صحراء تكلامكان وكوربانتونغوت، إضافة إلى واحات خصبة مثل واحة تاريم، حيث يعيش معظم الأويغور.

تضم تركستان الشرقية حوضين رئيسيين:

- حوض تاريم في الجنوب بمساحة 530 ألف كم².

- حوض جونغار في الشمال بمساحة 304 ألف كم².

وتتدفق عبرها أنهار مهمة مثل نهر تاريم (2137 كم)، وإيلي، وإيرتيش، وكاراشار.

أما أهم المدن فهي: أورومتشي، كاشغر، خوتان، ياركند، وأكساي.

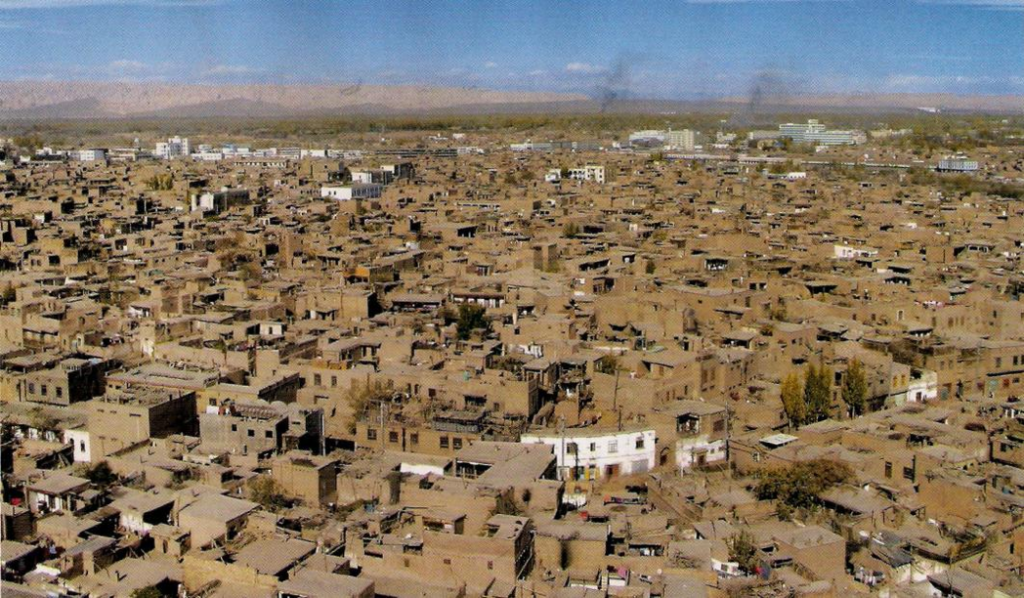

مسلمو مدينة كاشغر القديمة في إقليم شنجيانج أثناء توجهم إلى صلاة الجمعة تحت مراقبة الشرطة الصينية.

السكان واللغة

قدَّر عدد سكان تركستان الشرقية بأكثر من 21 مليون نسمة، منهم نحو 12 مليون أويغوري حسب الإحصاءات الصينية الرسمية، بينما تشير مصادر الأويغور إلى أن العدد الحقيقي يتجاوز 20–35 مليون نسمة.

إلى جانب الأويغور، يعيش في المنطقة صينيون من عرق الهان (8.75 مليون تقريباً) وشعوب آسيا الوسطى الأخرى مثل الكازاخ، القرغيز، الأوزبك، التتار، والطاجيك.

اللغة الأويغورية تنتمي إلى عائلة اللغات التركية، وتُكتب بالأحرف العربية منذ قرون، هي لغة غنية تأثرت بالفارسية والعربية بسبب التاريخ الإسلامي الطويل للمنطقة، وتُستخدم لهجة أورومتشي في تركستان الشرقية كلغة معيارية، ولهجة إيلي في آسيا الوسطى.

الحضارة والتراث الثقافي

الدولة القراخانية، أو الأفراسيابية، هي أول دولة مسلمة في تركستان الشرقية، حكمها الأتراك من والقارلوق وبعض الأويغور .

في القرن التاسع، بدأت اتصالات الأويغور بالمسلمين، وتسارع انتشار الثقافة الإسلامية في عهد ملوك القراخانيين، حتى أصبحت كاشغر عاصمة الدولة ومركزاً للعلم والحضارة.

ازدهرت مدن مثل كاشغر وخوتان تجارياً وعلمياً، وكانت كاشغر نقطة رئيسية في طريق الحرير الذي ربط الصين بالشرق الأوسط وأوروبا، ويُعرف اليوم باسم “طريق الحرير الصيني”.

المكتبات والمخطوطات

مراكز العلم والفقه الإسلامي كانت منتشرة، واحتوت على مخطوطات دينية وأدبية, المخطوطات تغطي الفقه، التاريخ، الطب، والعلوم الطبيعية، وكانت بمثابة مراجع هامة في آسيا الوسطى.

الفنون

اشتهر الأويغور بالفنون التقليدية: النسيج، الفخار، الزخرفة الخشبية والمعدنية.

وقد اكتشفت بعثات علمية في القرن التاسع عشر والعشرين لوحات ومخطوطات ثمينة أصبحت اليوم في متاحف عالمية مثل برلين ولندن وباريس وطوكيو.

الأدب والعلم

من أبرز العلماء الأويغور:

- رحيلة داوود – عالمة أنثروبولوجيا، باحثة معروفة عالميًا في الثقافة والهوية الأويغورية.

- إلهام توهتي – عالم اقتصاد، أبرز ناشط أكاديمي في قضايا حقوق الأويغور، مؤسس موقع “أويغور أونلاين”.

- يالقون روزي – كاتب ومؤلف، من أهم رموز الأدب الأويغوري المعاصر.

- جولشان عباس – طبيبة معروفة وناشطة إنسانية.

- محمود الكاشغري مؤلف ديوان لغات الترك؛ ساهمت هذه الأعمال في تطوير اللغة والثقافة التركية الإسلامية في آسيا الوسطى.

الثروات الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية

تُعد تركستان الشرقية منطقة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية وتشكل محورًا رئيسيًا في مشروع الصين الاقتصادي“الحزام والطريق”.

ومن أهم الموارد:

- النفط والغاز: تركستان الشرقية غنية بالثروات، تحتوي على ٢٥٪ من احتياطي النفط في الصين وعلى ٢٨٪ من احتياطي الغاز الطبيعي في الصين، وهو مركز رئيسي لإنتاج الطاقة في الصين.

- الزراعة: القطن هو المنتج الرئيسي ويشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

محاصيل أخرى: القمح، الذرة، الفواكه المحلية مثل العنب والبطيخ والتفاح.

المنتج الأكبر للقطن في الصين من تركستان “شينجانج” (ما يقارب 84% من إجمالي الإنتاج الصيني)، وهي صناعة مرتبطة باتهامات العمل القسري.

- الطاقة والمعادن: تركستان غنية بالموارد الطبيعية، أهمها النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، واليورانيوم و الذهب.

- قطاع الطاقة يشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الوطنية والصادرات.

- الصناعة: الصناعات التحويلية تتركز على الغزل والنسيج، خصوصًا استخدام القطن المحلي.

صناعات البتروكيماويات والمعادن الثقيلة في طور التطوير.

- النقل والتجارة: موقع الإقليمي استراتيجي يربط آسيا الوسطى بالصين وروسيا، ما يجعله محورًا رئيسيًا للتجارة العابرة للقارات.

خطوط السكك الحديدية وأنابيب النفط والغاز تسهم في تعزيز التجارة والنقل الداخلي والخارجي.

و تركستان “شينجانج” هي البوابة البرية الرئيسية للصين نحو آسيا الوسطى وأوروبا، مما يجعلها عصبًا حيويًا لمستقبل المشروع الاقتصادي الصيني الأضخم.

- السياحة: تركستان تمتلك مواقع طبيعية وتاريخية: جبال، صحارى، ومدينة تركستان التاريخية (مزار خان الغازي).

- التجارة الخارجية: صادرات رئيسية: القطن، منتجات النسيج، المعادن، الطاقة.

الخلفية التاريخية

أ. العصور الإسلامية المبكرة

انتشر الإسلام في تركستان في عهد الأمويين عبر الفتوحات، حيث وصل القائد قتيبة بن مسلم الباهلي إلى كاشغر في نهاية القرن الأول الهجري. كما ساهم التجار المسلمون في انتشار الإسلام في المنطقة عبر طريق الحرير.

ب. مملكة الأويغور المستقلة

كانت تركستان الشرقية معروفة بدولة الأويغور المستقلة، الدولة السعيدية أو مملكة ياركند.

على إثر استنجاد بعض القالموق بالصينيين خلال نزاعاتهم الداخلية، اجتاحت سلالة مانشو الصينية عام 1758 البلاد وقوضت دولة زونغار، واستمر آل مانشو في حروبهم حتى استطاعوا الاستيلاء على الأجزاء الجنوبية من البلاد عام 1760. خلال هذه الفترة، عارض الأويغور وغيرهم من شعوب تركستان الشرقية الحكم الأجنبي ببسالة، وثاروا 42 مرة بهدف استعادة استقلالهم.

في أعقاب ثورة 1863‑1864م نالت دولة تركستان الشرقية استقلالًا كاملًا بقيادة يعقوب بك، أحد أبرز زعماء تركستان، الذي خاض ثورة مريرة وكفاحًا طويلًا ضد الصينيين فيما عُرف بثورة المناطق الخمس، وشملت مدن إيلي، خوتن، كاشغر العاصمة، ياركند، وكوجار. والاسم الرسمي للدولة كان يتّـه شَهَر، ويعني حرفيًا «المدن السبع» تمكن يعقوب بك من توحيد تلك المناطق تحت حكمه، وأصبح رئيسًا للدولة التي استمر استقلالها حتى عام 1877-1878، حين أعاد الصينيون غزو المنطقة فسقطت الدولة واستشهد يعقوب بك -كما نحسبه- مسمومًا.

ثم أُعلن رسميًا ضم تركستان الشرقية إلى الصين تحت اسم “مقاطعة شينجيانغ” في 18 نوفمبر 1884.

بعد سقوط إمبراطورية المانشو عام 1911 على يد القوميين الصينيين، خضعت تركستان الشرقية لحكم أمراء الحرب من العرق الصيني الذين سيطروا على الإدارة الإقليمية، بينما لم يكن للحكومة المركزية الصينية سيطرة فعلية.

حاول الأويغور تحرير أنفسهم من الهيمنة الأجنبية، وقاموا بالعديد من الانتفاضات، ونجحوا مرتين في إقامة جمهوريات مستقلة:

الأولى عام 1933 (1352هـ)، حين أعلنوا جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية في كاشغر برئاسة خوجة نياز ومشاركة المفكر ثابت داملا عبدالباقي. لم يدم استقلالهم طويلًا، حيث غزاها الصينيون وإلى جانبهم الجيش الروسي في عام 1934، وأُعدِم جميع أعضاء الحكومة مع 10 آلاف مسلم، وحصل الروس مقابل دعمهم على حق التنقيب عن الثروات المعدنية، والحصول على الثروات الحيوانية.

الثانية عام 1944 (1363هـ)، وهي جمهورية تركستان الشرقية الثانية التي كانت أقوى نسبيًا بفضل الدعم المحلي والإقليمي، لكنها أيضًا لم تدم طويلًا قبل دخول القوات الصينية عام 1949.

وعقب سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على مقاليد السلطة في البلاد، هجم “جيش التحرير الشعبي” الصيني على تركستان الشرقية عام 194، وفرض عليها التبعية السياسية مرة أخرى. وتجدد النضال الشعبي في تركستان الشرقية، وتمكنت المنطقة من الحصول على حكم ذاتي عام 1955، وأصبح يُطلق عليها “إقليم شنجيانغ الأويغورية المتمتع بالحكم الذاتي”..

لعب الاتحاد السوفيتي دورًا حاسمًا في تمكين الصين من السيطرة على تركستان الشرقية من خلال التعاون العسكري.

ج. الحكم الصيني وسياسات القمع

منذ (1949م)، فرضت الحكومة الصينية سياسات ممنهجة تهدف إلى طمس الهوية الدينية والثقافية للأويغور. نعرض الأويغور لاضطهاد تحت مسميات متعددة مثل “القوميين”، و”الانفصاليين”، و”المتطرفين”.

مجازر وانتفاضات الأويغور

- مجازر الأربعينيات:

خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، شنت القوات الصينية حملات ضد المدن الأويغورية بما في ذلك كاشغر وخوتن، وأُعدم فيها آلاف السكان في إطار القمع العسكري لتثبيت السيطرة.

كانت هذه الحملات جزءًا من محاولات الحكومة الصينية لتثبيت سلطتها على الإقليم بعد الفوضى التي أعقبت الغزو الياباني والحرب الأهلية في الصين.

- قمع انتفاضات الستينيات والسبعينيات:

شهد الإقليم انتفاضات شعبية محدودة، قامت السلطات بقمعها بعنف؛ راح ضحيتها مئات أو آلاف المدنيين، مع اعتقالات جماعية، في إطار سياسات الحكومة الصينية لتقليل النشاط السياسي والثقافي المستقل للأويغور وفرض السيطرة على الإقليم.

- حادثة غولجا / ثورة 1997:

في فبراير 1997 اندلعت ثورة بمدينة غولجا واندلع فيها احتجاجات سلمية للأويغور ضد القمع الديني والعرقي، ضمن سياق مطالبات بالحفاظ على الهوية والثقافة الأويغورية.

استخدمت السلطات القوة لقمع المتظاهرين، وقُتل حوالي 10 أشخاص وفق الأرقام الرسمية حسب الحكومة الصينية، وأصيب 198 آخرون، بينما اعتُقل عدد كبير من المشاركين.

تشير بعض الروايات الأويغورية إلى أن الحدث أسفر عن مقتل آلاف الأويغور و400 من الجيش الصيني واعتقال عشرات الآلاف معظمهم أُعدموا، لكن هذه الأرقام غير مؤكدة رسميًا حسب الحكومة الصينية.

وايضا أشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن القمع كان واسع النطاق حقا، مع اعتقالات كبيرة جدا، لكنه لا توجد أرقام مؤكدة لضحايا إضافيين أو إعدامات جماعية.

المجازر الحديثة (التطهير العرقي)

- أكتوبر 2001 – أورومتشي

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، استخدمت الصين شعار “الحرب على الإرهاب” لتبرير سياساتها ضد الأويغور، حيث قامت السلطات الصينية بقمع النشاط الديني للأويغور في أورومتشي، وشمل القمع القبض على عدد من الأئمة وتدمير مسجدين، مما أثار حالة من الخوف بين السكان المحليين.

- يوليو 2009 – أورومتشي

اندلعت احتجاجات سلمية للأويغور نتيجة القمع الديني والعرقي، لكنها سرعان ما تحولت إلى صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن. أسفر التدخل العنيف عن مقتل ما لا يقل عن 197 شخصًا وفق الأرقام الرسمية للحكومة الصينية، بينما تشير تقارير حقوقية إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى. وأسفرت الأحداث عن اعتقالات واسعة بين المشاركين، مع تشديد القيود على الحريات الدينية والثقافية.

- 2013–2014 – أعمال عنف واسعة في تركستان “شينجيانغ”

شهدت المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف السياسي، حيث قُتل ما بين 450 و700 شخص خلال هذه الفترة وفق تقارير حقوق الإنسان. وكان الأويغور هم الفئة الأكثر استهدافًا، مع استمرار سياسة القمع والاعتقالات الجماعية للمعارضين والنشطاء الثقافيين والملتزمين دينية.

- يوليو 2014 – مجزرة ياركند

أو المعروف بمذبحة ياركند – إيليشقو

في الثامن والعشرين من يوليو عام 2014، تحوّلت بلدة إيليشقو التابعة لمقاطعة ياركند في إقليم شينجيانغ إلى مسرحٍ لواحدة من أعنف الأحداث في تاريخ الأويغور الحديث.

وفق روايات منظمات الأويغور والمنظمات الحقوقية المنفية، جاءت الحادثة بعد سنوات من القيود المتزايدة على الممارسات الدينية والثقافية في المنطقة، وتزايد الاعتقالات والمداهمات منذ عام 2008.

بدأت الشرارة حين اعتقلت قوات الأمن عدداً من النساء الأويغور بسبب ارتدائهن الحجاب بعد صلاة التراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان. أثار ذلك احتجاجات واسعة تحوّلت إلى مواجهات امتدت إلى قرى عدة في مقاطعة ياركند. ومع تصاعد الأحداث، تدخلت القوات الصينية بقوة عسكرية كبيرة، مستخدمة وحدات مدرعة ودعمًا جويًا.

ذكرت الكونغرس الأويغوري العالمي (WUC) أنّ القوات الصينية شنّت حملة واسعة النطاق في بلدة إيليشقو، دُمّرت خلالها ثلاث قرى بالكامل وسقط خلالها أكثر من ثلاثة آلاف قتيل من المدنيين الأويغور، فيما اعتُقل الآلاف.

وأفاد مشروع حقوق الإنسان الأويغوري (UHRP) بأن قوات الأمن فتحت النار على متظاهرين سلميين، ثم فرضت حظرًا شاملًا على الاتصالات والإنترنت، مما حال دون التحقق من حجم الخسائر الحقيقية. كما اختفى الشاب الأويغوري أبو بكر رحيم، الذي نقل أولى تفاصيل المذبحة للعالم، بعد اعتقاله في السادس من أغسطس 2014، ولا يُعرف مصيره حتى اليوم.

وبحسب الحكومة الصينية، قُتل 96 شخصاً من بينهم 59 من الأويغور و37 مدنياً (35 من الهان و2 من الأويغور) في ما وصفته بـ«هجوم إرهابي مخطّط». لكن منظمات وأوساط أويغورية تقول إن عدد القتلى قد يصل إلى أكثر من 1000 أو حتى 2000 أو 3000، خصوصاً في قرى مثل إلِشكو (Elishku) التابعة للقضاء. وأكدت السلطات أنها تعاملت مع الهجوم وفق الإجراءات الأمنية المعتادة، وتمت محاكمة عدد من المشاركين والحكم بالإعدام على بعضهم.

كما فرضت حظراً مؤقتاً على الاتصالات ومنعت الصحافة الأجنبية من دخول المنطقة حفاظاً على الأمن العام.

الوضع الراهن

اليوم، يعيش الأويغور تحت نظام قمعي شامل وصفته منظمات دولية بأنه “إبادة جماعية ثقافية” و“جرائم ضد الإنسانية”. حيث تُمارس الصين سياسات تطهير ديموغرافي وديني عبر:

أ. القمع الصيني والسيطرة الديموغرافية:

حيث أطلقت السلطات سياسات دمج قسري وإعادة التوطين، وشجعت على هجرة مكثفة لقومية الهان (الأغلبية الصينية) إلى المنطقة، وأحداث هذه الهجرة تغير السكاني في نسبة الهان في شينجيانغ حيث ارتفعت من 6% في عام (1949م) إلى أكثر من 40% في (2020م).

وأيضا تم تغيير الاسم الرسمي من تركستان الشرقية إلى شينجانغ، وتم استبدال أسماء الأماكن ذات الجذور التركية والإسلامية بأسماء صينية لمحو الذاكرة التاريخية، وتم هدم وتدمير أو تضرر ما يقدر بـ 16 ألف مسجد في الفترة بين (2017-2020م)، وأغلقت آلاف المدارس الدينية.

وأيضا تم هدم أحياء كاملة من المدينة القديمة في كاشغر بذريعة “التجديد العمراني”، مما دمر جزءاً كبيراً من التراث، وأيضا تم تدمير ما يزيد عن 20% من المواقع التاريخية الإسلامية في المنطقة منذ (2015م)، وآلاف من المخطوطات الإسلامية تم إتلافها أو تهريبها خارج البلاد.

وحوالي 630 قرية وبلدة أُعيدت تسميتها بين (2017-2019م) لإزالة أي إشارات دينية أو ثقافية أويغورية، واستبدالها بأسماء صينية تعكس أيديولوجيا الحزب.

وأيضا استثمرت الصين موارد هائلة في قدراتها الأمنية الداخلية؛ ويقدر الباحث أدريان زينز أن الإنفاق على الأمن الداخلي في شينجيانغ وحدها عام (2017م) بلغ حوالي 8 مليارات دولار، بزيادة عشرة أضعاف عن نفقات عام 2007 البالغة 700 مليون دولار.

ويقدر زينز أن إجمالي نفقات الأمن الداخلي الصينية في عام (2017م) بلغ 197 مليار دولار.

عند حسابها على أساس تعادل القوة الشرائية، يعادل هذا 349 مليار دولار، أي ضعف الإنفاق المقدر للولايات المتحدة والبالغ (165 مليار دولار)

ورغم كل ذلك، ما زال الأويغور وغيرهم من شعوب تركستان الشرقية يقاومون الاحتلال الصيني ويتمسكون بهويتهم، حاملين إرثًا من المقاومة الممتدة منذ قرون.

ب. شبكة “إعادة التثقيف” والانتهاكات المنهجية (الجرائم ضد الإنسانية) المعسكرات:

منذ أبريل 2017م، بدأت الصين حملة احتجاز ضخمة طالت على أكثر من 3 ملايين أويغوري حيث أسفرت عنها إنشاء شبكة واسعة من مراكز الاعتقال الجماعي وتم تسميتها من قبل الحكومة الصينية (“مراكز التعليم والتدريب المهني، وأيضا تسمى “مراكز إعادة التأهيل”).

المعسكرات والأعداد:

أنشأت السلطات أكثر من 1200 معسكر اعتقال موثق، ويُحتجز ما يزيد عن مليون إلى مليوني أويغوري محتجزون، بما في ذلك كبار السن والأطفال.

- الانتهاكات داخل المعسكرات تشمل: التعذيب الجسدي والنفسي، الحبس الانفرادي، الحرمان من النوم، والتلقين العقائدي الإجباري لمدح الحزب الشيوعي ونبذ الدين.

- توزيع المعسكرات الجغرافي: معظم المعسكرات تقع بالقرب من المدن الكبرى مثل أورومتشي وكاشغر وخوتان، لكن هناك معسكرات سرية في القرى النائية والجبال.

- توثيق الموت في المعسكرات: تقارير منظمات حقوق الإنسان تفيد بموت مئات الأشخاص بسبب سوء التغذية والتعذيب بين (2018-2022م).

معتقلات الأويغور: التعذيب المبرمج تحت مسمى إعادة التأهيل”

في معتقلات ما يُسمّى بـ«مراكز إعادة التأهيل» في الصين، يُستخدم جهاز تعذيب يُعرف باسم “كرسي النمر” ضد مسلمي الإيغور. يتم تثبيت المعتقل على الكرسي الحديدي بالسلاسل من عنقه حتى قدميه، ويُترك فيه أسابيع كاملة دون حركة. يسمح له بالنهوض مرة واحدة فقط يوميًا لقضاء حاجته، ثم يُعاد تثبيته في نفس الوضعية.

يأكل وينام وهو جالس، مما يؤدي إلى تورم أطرافه وتشقق جلده، ويسيل الدم من ظهره وساقيه.

تصف السلطات الصينية هذا الأسلوب بـ«إعادة التأهيل»، في حين يعتبره حقوقيون محاكمة تعذيبية حديثة لمسلمي الإيغور، مستحضرة في فظاعتها صور محاكم التفتيش الإسبانية، لكن باستخدام الأسلاك والكاميرات والتسميات العصرية.

ج. الإبادة الديموغرافية والانتهاكات الجنسية:

- تم توثيق زيادة هائلة في عمليات التعقيم القسري (ربط الأنابيب) والإجهاض القسري للنساء الأويغوريات، مما أدى إلى انخفاض معدلات المواليد في المناطق الأويغورية بأكثر من 60% في سنوات قليلة.

- النساء والفتيات يتعرضن للاغتصاب القسري والتعسفي وسوء المعاملة الجسدية والنفسية.

د. استهداف المثقفين والقادة:

يستهدف القمع النخبة الأويغورية بشكل خاص؛ حيث تم سجن آلاف الشخصيات البارزة، مثل الاقتصادي البارز إلهام توهتي (المسجون مدى الحياة)، وعلماء الدين، وغيرهم بأسباب واهية مثل تعليم القران، إعفاء لحية، صيام وغيرها.

وتم تصفية أو تحويل العديد من القضاة والمحامين الأويغور إلى المعسكرات، وتتم الملاحقات القانونية بتهم غامضة مثل “نشر التطرف”.

الحياة اليومية تحت القمع (سجن مفتوح):

- الرقابة الأمنية البيومترية: كاميرات مراقبة بتقنية التعرف على الوجه في كل زاوية، ونقاط تفتيش أمنية مكثفة، وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الصوت، وحتى حركة العينين في المدارس والمكاتب الحكومية.

- تطبيقات التجسس: إجبار السكان على تثبيت تطبيقات تجسس على هواتفهم الذكية (مثل تطبيق جيه آي إيه بي) يراقب أنشطتهم ويبلغ عن أي محتوى ديني أو ثقافي “غير مناسب”.

- العمل القسري: ربط المعتقلين بمعامل إنتاج القطن والمنسوجات، والمشاركة في “برامج نقل العمل القسري” إلى مصانع في الصين الداخلية.

محاولة محو الهوية الدينية والثقافية:

تُجبر السلطات الصينية الأويغور في تركستان الشرقية على حرق موتاهم بدلًا من دفنهم وفق تعاليم الاسلام، كما تُدمَّر المقابر، وتُراقب المناطق بالأقمار الصناعية لمنع أداء أي شعائر دينية؛ تهدف هذه السياسات إلى محو التراث الديني والثقافي للأويغور وإخفاء هويتهم الأصيلة.

تشير تقارير موثوقة إلى أن الحكومة الصينية أجبرت الإيغور على حرق المصاحف، وصادرت المصاحف والسجادات والمسابح من منازلهم، ضمن سياسة قمعية تستهدف القضاء على مظاهر الإيمان والهوية الثقافية.

كما أفادت تقارير بأن السلطات الصينية أغلقت أكثر من 170 مسجدًا في الإقليم، وصادرت المقتنيات الدينية بحجة مكافحة ما تسميه “التطرف”.

وتسعى الحكومة الصينية عبر توجيه علماء الحفريات إلى اختلاق أدلة مزعومة تدّعي أن الصينيين من عرقية الهان عاشوا في تركستان الشرقية منذ القدم، في محاولة لتزوير تاريخ الإقليم وطمس هوية سكانه الأصليين.

ورغم أن 40٪ من دخل الصين يأتي من موارد تركستان الشرقية، فإن 80٪ من الأويغور يعيشون تحت خط الفقر.

الغزو الفكري والثقافي:

- المراقبة المنزلية: إجبار العائلات الأويغورية على استضافة مسؤولين من قومية الهان في منازلهم (“الأقارب”) لمراقبة نشاطهم وإجبارهم على مخالفة الشعائر الدينية (كالإفطار في رمضان)، ومصادرة الأصول، حظر توظيف الأويغور إلا بعد إثبات الولاء.

- الاقتصاد والتمويل: مصادرة أصول الأفراد ذوي الصلات بالخارج، وحظر توظيف الأويغور إلا بعد إثبات “ولائهم التام” للحزب. البعد الإنساني والاجتماعي لانتهاكات الأويغور في تركستان الشرقية

- المراقبة أماكن المقدسة: حيث تم حظر المساجد التي تحوي أكثر من 50 مصليًا، ومنع أي تجمع ديني في الأماكن العامة، وإغلاق آلاف المدارس الدينية.

- التعليم: التعليم يخضع لمنهج الدولة، مع حظر أي نشاط ديني أو ثقافي مستقل، وحظر اللغة الأويغورية في المدارس.

- إعادة البرمجة: الحكومة الصينية تسعى لإعادة برمجة المواطنين فكريًا وثقافيًا.

أولاً: تفكك الأسرة الأويغورية

- الأطفال يُنتزعون من أسرهم ويوضعون في مؤسسات رعاية مغلقة تسمى “بيوت المحبة”، وهي في الحقيقة مدارس تلقين سياسي، يُمنعون فيها من استخدام اللغة الأويغورية أو ممارسة أي شعائر دينية.

- بحسب تقديرات الأمم المتحدة (تقرير 2022م): أكثر من 800 ألف طفل أويغوري فُصلوا قسرًا عن ذويهم.

- النساء تُجبر على الزواج من رجال صينيين من قومية “الهان” ضمن برامج “الاندماج الوطني”.

- مئات الآلاف من الرجال محتجزون في المعسكرات، مما أدى إلى انهيار البنية الأسرية.

ثانيًا: آثار الاعتقال على النساء

- النساء يتعرضن لأنواع متعددة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، منها الاغتصاب الجماعي والفحوص الطبية القسرية والتعقيم الإجباري.

- شهادات الناجيات (من بينها شهادة “تورتاينا زياودون” و“قولبهار خوجا”) توثق تعذيبًا ممنهجًا يشمل الصعق الكهربائي في المناطق الحساسة والإذلال الجنسي أمام الحراس.

- إجبار النساء على خلع الحجاب داخل المعسكرات، ومنع الصلاة أو ذكر الأذكار الدينية.

- بعد الإفراج، تُجبر النساء على الظهور العلني بملابس صينية تقليدية والمشاركة في احتفالات الحزب لتصويرهن إعلاميًا كـ“نماذج للمرأة الجديدة في شينجيانغ”.

- نسب الولادات تراجعت في مناطق مثل كاشغر وخوتان بنسبة تجاوزت 65% بين عامي (2015 و2019م) بسبب التعقيم القسري والإجهاض الإجباري.

ثالثًا: الأطفال والهوية المسلوبة

- آلاف المدارس الدينية أُغلقت، وتم استبدالها بمدارس داخلية تُدرّس العقيدة الشيوعية حصراً.

- المناهج تجرّم الممارسات الإسلامية مثل الصوم والصلاة، وتصفها بـ“السلوكيات المتطرفة”.

- الأطفال يُجبرون على أداء التحية للحزب الشيوعي وترديد شعارات الولاء له يوميًا.

- يُمنع عنهم التواصل مع ذويهم المعتقلين، وتُراقب رسائلهم ومكالماتهم.

- الأطفال الأويغور هم الفئة الأكثر تضررًا من سياسة “إعادة التثقيف”.

رابعًا: تفكك المجتمع والهوية الجماعية

- إغلاق المساجد، مصادرة الكتب الإسلامية، ومنع التجمعات الدينية حوّل المجتمع الأويغوري إلى حالة عزلة ثقافية.

- اللغة الأويغورية أُبعدت من التعليم والإعلام الرسمي، ما أدى إلى فقدان جيل كامل قدرته على القراءة والكتابة بلغته الأصلية.

- كثير من العائلات تم تهجيرها قسريًا إلى المدن الصينية الداخلية ضمن برامج “نقل اليد العاملة”، ما أدى إلى اقتلاع السكان من بيئتهم الدينية والثقافية.

خامسًا: الصدمة النفسية الجماعية

- الأطفال الذين نشأوا في مؤسسات الدولة فقدوا ارتباطهم الديني واللغوي، ويواجهون صراع هوية دائم.

- الناجون من المعسكرات يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، الاكتئاب، وفقدان الثقة الاجتماعية.

- الأمهات يعشن في خوف دائم من الاعتقال أو فقدان الأبناء.

سادسًا : آثار الهجرة القسرية والشتات

أكثر من مليون أويغوري يعيشون الآن في المنفى (تركيا، كازاخستان، أوروبا،وغيرهم)، وكثير منهم لا يستطيع التواصل مع أقاربه في الداخل بسبب المراقبة الرقمية، وأيضا الجالية الأويغورية بالخارج تواجه حملات ترهيب إلكترونية من السلطات الصينية، بما في ذلك التهديد بسجن أقاربهم.

عمليات نقل الأعضاء في الصين

تشير التحقيقات والشهادات إلى أن الحكومة الصينية قد تجري ما بين 60,000 و100,000 عملية نقل أعضاء سنويًا، وهو رقم أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية.

تشمل العمليات عادة السجناء السياسيين والأقليات الدينية.

استهداف الأويغور

يُقدر أن 25,000–50,000 من الأويغور قد يُستخرج منهم الأعضاء سنويًا وفقًا للتحقيقات المستقلة وشهادات الناجين؛ يُشتبه في أن المعتقلين الإيغور يُستخدمون كمصدر رئيسي للأعضاء في برامج الزراعة بالقسر.

البنية التحتية والتوسع

معدل التبرع بالأعضاء في شينجيانغ منخفض جدًا (0.69 لكل مليون نسمة)، ما يدل على الاعتماد على مصادر أخرى للأعضاء، والحكومة الصينية تخطط لإنشاء ستة مراكز جديدة لزراعة الأعضاء بحلول عام 2030م.

الأدلة والشهادات تشير إلى ممارسة ممنهجة لنقل الأعضاء بالقسر في الصين، مع استهداف واضح لمعتقلي الأويغور والأقليات الأخرى.

التجارب والشهادات الفردية الموسعة

- قصص الناجين الموثقة

قولبهار خوجا (Gulbahar Hatiwaji)

– فرنسية من أصل أويغوري.

احتُجزت بين (ديسمبر 2016م ومارس 2019م) في معسكر قرب أورومتشي.

وقالت في شهادتها لـAmnesty International (م2022) إنها تعرضت لتعذيب يومي، وإجبار على الاعتراف بتهم “التطرف”، وخضعت لحقن طبية سببت اضطراب الدورة الشهرية لاحقًا، وأيضا أجبرت على دراسة فكر الحزب الشيوعي ثماني ساعات يوميًا تحت المراقبة.

تورتاينا زياودون (Tursunay Ziyawudun) – لاجئة في الولايات المتحدة

قالت في مقابلة مع BBC News (م2021) إنها شهدت اغتصابات جماعية في المعسكر الذي احتُجزت فيه لعام واحد، وأفادت أن النساء كُن يجبرن على خلع ملابسهن بالكامل للتفتيش اليومي، وأنهن يتعرضن للصعق بالكهرباء في المناطق الحساسة، وأوضحت أن الحراس يستخدمون الاغتصاب كوسيلة إذلال وترهيب.

محمد صالح (Muhammad Salih) – معلم من كاشغر

نُقل إلى “مركز إعادة تعليم” عام (2018م)، وقال في مقابلة لـThe Guardian (م2022) إنه أُجبر على مشاهدة محاضرات دعائية للحزب 14 ساعة يوميًا دون نوم، وعُوقب بالضرب إذا غفا؛وأُطلق سراحه بعد عامين، فوجد أسرته منقولة قسرًا إلى منطقة صناعية في هانغتشو.

حالات فقدان الأطفال والأقارب

تقرير Human Rights Watch (م2023) يوثق مئات الحالات التي فقد فيها الأويغور الاتصال بأطفالهم بعد احتجاز الوالدين، وفي قرية “ياركند”، سُجلت 400 حالة لأطفال نُقلوا إلى مدارس داخلية دون علم أسرهم.

مثال: عائلة “عبدالله صالح” – الأب في معسكر قرب أورومتشي، الأم أُرسلت إلى “دورة تدريبية”، والطفلان (9 و12 سنة) وُضعا في دار أيتام حكومي في خوتان.

الأطفال يُمنعون من الحديث بلغتهم الأم ويُجبرون على تسمية أنفسهم بأسماء صينية.

شهادات موظفين حكوميين سابقين

جيانغ (Jiang) – ضابط شرطة صيني سابق، هرب إلى أوروبا عام (2021م).

أدلى بشهادته لـCNN وBBC Panorama (2021م).

قال إنه شارك في عمليات استجواب في أورومتشي، وشهد الضرب والصعق بالكهرباء، وأُمر بصفع السجناء حتى “يعترفوا بالتطرف”، وأكد أن أوامر التعذيب صدرت مباشرة من قيادات الحزب المحلي، وأن الهدف “كسر الهوية الدينية”.

وانغ لي (Wang Li) – موظفة إدارية سابقة في مكتب التعليم في كاشغر.

صرحت لـThe Guardian (2022م) بأن الحكومة كانت تُصدر قوائم بأسماء أشخاص يُعتبرون “خطرين” بسبب الصلاة أو السفر للخارج، وأقرت أن مدارس “إعادة التثقيف” كانت في الواقع مراكز احتجاز مغلقة، يُمنع فيها أي تواصل مع الأسر.

الجانب الإعلامي والدعائي الصيني

أ. الأفلام الدعائية الرسمية

أنتجت الصين سلسلة وثائقيات حكومية بين (2018 و2023م) بعنوان “Fighting Terrorism in Xinjiang” و“Beautiful Xinjiang”. تُظهر هذه الأفلام مشاهد لأشخاص الأويغورين وكانوا “سابقين في التطرف” يعملون في مصانع جديدة، وتزعم أن “المعسكرات” مجرد مراكز تدريب مهني.

التحقيق الذي نشرته BBC Reality Check (2022م) كشف أن العديد من “المتدربين” الذين ظهروا في الأفلام اختفوا لاحقًا، ويرجح أنهم أُعيدوا للاعتقال.

ب. خطاب الحكومة الرسمي

- تحليل لغوي لـHuman Rights Watch (2023م) أظهر أن بيانات الحكومة تتجنب ذكر الدين الإسلامي نهائيًا، وتربط الهوية الأويغورية بمفهوم “الخطر الأمني”.

- تستخدم الصين مصطلحات مثل “إزالة الفكر المتطرف” و“إعادة التعليم المهني” بدلاً من “الاعتقال”.

- تصف التقارير الدولية بأنها “حملات تشويه غربية”، وتتهم شهود العيان بأنهم “إرهابيون سابقون”.

ج. مراقبة الإنترنت

- الإعلام الحكومي (CGTN) ينشر مقاطع بعنوان “الحقيقة الكاملة عن شينجيانغ” تهاجم التقارير الحقوقية وتصفها بـ“الأكاذيب الغربية”.

- يُعتقل المستخدمون الأويغور لمجرد الاحتفاظ بآيات قرآنية أو صور للكعبة في هواتفهم.

- تُحذف المنشورات التي تتناول “شينجيانغ” على منصات صينية مثل ويبو وويشات فورًا.

د. التبعات الاقتصادية والسياسية

١. الشركات المتورطة في العمل القسري

تقارير Australian Strategic Policy Institute (ASPI 2021) وNewlines Institute (2022) وثّقت أكثر من 80 شركة عالمية مرتبطة بسلاسل توريد من شينجيانغ، منها:

Nike، Adidas، H&M، Zara، Apple، Samsung، Volkswagen

وايضا المصانع في أورومتشي وكورلا تستفيد من “برامج إعادة التوظيف” التي تنقل معتقلين سابقين إلى خطوط إنتاج القطن والمنسوجات والإلكترونيات.

٢. مبادرة الحزام والطريق (BRI)

- تركستان الشرقية تشكل العقدة البرية الرئيسة لممر “الصين–آسيا الوسطى–أوروبا”.

- السيطرة الكاملة على السكان تضمن للصين استقرار الإمدادات اللوجستية وممرات الطاقة.

- مشاريع البنية التحتية (السكك الحديدية والأنابيب) تمر عبر مناطق الأويغور، وغالبًا تُنفذ بعمالة قسرية محلية.

٣. الارتباط بالسياسة الداخلية

- حملة القمع تُستخدم داخليًا لرفع شعبية الحزب، عبر تصويرها “انتصارًا على الإرهاب والانفصال”.

- تجربة شينجيانغ تُعد نموذجًا يُطبَّق تدريجيًا في مقاطعات أخرى لمراقبة السلوك السكاني.

- النظام الصيني يستخدم “التهديد الديني” لتبرير سياسات الرقابة الشاملة داخل البلاد.

ملاحقة الأويغور خارج الصين

أ. الترحيل القسري

تايلاند (فبراير 2025 م):

قامت السلطات التايلاندية بترحيل 40 رجلًا من الأويغور إلى الصين بعد احتجاز طويل تجاوز العقد في مراكز الهجرة، بعض المرحلين أشاروا إلى أنهم تعرضوا لضغوط لإجبارهم على العودة، رغم إعلان السلطات أن الترحيل كان “طوعيًا”، والترحيل تشمل تفتيشًا دقيقًا للوثائق، واحتجازًا مؤقتًا قبل النقل القسري.

تركيا (يوليو 2025م):

تم توقيف رجل أويغوري يحمل إقامة قانونية في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة، ثم ترحيله قسرًا إلى المملكة العربية السعودية.

كازاخستان (2019م):

تم ترحيل المعلم الأويغوري إرشيدين إسرايل إلى الصين رغم طلبه اللجوء، ما يعكس مشاركة بعض الدول في تنفيذ طلبات صينية للعودة القسرية للأويغور.

ب. المراقبة والضغط عبر السفارات

- التهديد والابتزاز: بعض الأويغور يتلقون تهديدات مباشرة أو غير مباشرة بإلحاق الضرر بأسرهم في حال لم يمتثلوا لمطالب السفارات الصينية، مثل العودة الطوعية أو الامتناع عن النشاط السياسي أو الثقافي.

- جمع المعلومات: تستخدم السفارات الصينية في الخارج أجهزة استخباراتية وبرامج مراقبة لجمع بيانات عن الأويغور، بما في ذلك أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، التنقلات، والارتباطات المجتمعية.

- الضغط على العائلات: يتم تهديد أقارب الأويغور داخل الصين لإجبارهم على التواصل مع أو الضغط على أفراد العائلة في الخارج، ما يخلق شبكة من الخوف النفسي المتبادل.

- التجسس عبر الاتصالات: تتعرض مكالمات الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل المشفرة أحيانًا للمراقبة، ما يحد من حرية التعبير والتواصل بين الأويغور في الشتات.

- تقييد الحياة اليومية: هذه الممارسات تجعل الأويغور يتجنبون المشاركة في أنشطة عامة، ويخفون هويتهم، مما يعيق اندماجهم الاجتماعي والمهني.

التأثير النفسي والاجتماعي

- تداعيات نفسية طويلة المدى: التعرض المستمر للتهديد والضغط يولد اضطرابات نفسية مثل القلق، الاكتئاب، واضطرابات النوم، وقد يؤثر على قدرة الأويغور على الاندماج في المجتمعات المضيفة.

- الخوف المستمر والمراقبة: يعيش الأويغور في الخارج تحت ضغط دائم بسبب احتمال الملاحقة أو الترحيل القسري، مما يولّد شعورًا مستمرًا بعدم الأمان.

- الانعزال الاجتماعي: كثيرون يقللون من تواصلهم مع المجتمع المحلي أو حتى مع العائلات والأصدقاء خوفًا من التجسس أو الإبلاغ عنهم.

- الضغوط على الهوية الثقافية والدينية: يضطر بعض الأويغور لإخفاء ممارساتهم الدينية، مثل الصلاة أو الاحتفاظ بنصوص دينية، لتجنب العقوبات أو التهديد.

- الأثر على الأسرة والعلاقات: الخوف من الترحيل يؤثر على العلاقات الأسرية، حيث يتجنب الأفراد الحديث عن أقاربهم المحتجزين أو المهددين داخل الصين.

- تأثير على التعليم والعمل: بعض الأويغور يتجنبون المدارس أو الوظائف التي قد تعرضهم للمراقبة، أو يختارون وظائف أقل ظهورًا لتقليل المخاطر.

التعاون الأمني بين الدول

- تنسيق بين الأجهزة الأمنية: بعض الدول الآسيوية، مثل باكستان ودول آسيا الوسطى، تشارك الصين في متابعة الأويغور من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق عمليات الترحيل أو المراقبة.

- ترحيل بناءً على طلب صيني: يتم في بعض الحالات ترحيل الأويغور من هذه الدول إلى الصين مباشرة، بناءً على قوائم الأشخاص الذين تعتبرهم الصين “خطرين”.

- التعاون الدبلوماسي: يشمل ضغط السفارات الصينية على السلطات المحلية لتسهيل إعادة الأويغور، وأحيانًا مشاركة هذه الدول في مراقبة الأنشطة الأويغورية داخل أراضيها.

- تباين المواقف: دول مثل تركيا وماليزيا تتعامل بحذر مع بعض الحالات، حيث تقدم اللجوء أحيانًا، لكنها شهدت أيضًا حوادث فردية للترحيل القسري تحت ضغوط أو ظروف محددة.

- آثار التعاون الأمني: هذا التنسيق يقلل من حرية حركة الأويغور، ويزيد من شعورهم بعدم الأمان، ويخلق شبكة رقابة تمتد من داخل الصين إلى الشتات.

ختامًا، محو الهوية الدينية و القمع تجاوز البعد السياسي ليصبح هدمًا منظّمًا للإنسان الأويغوري نفسه — جسدًا، وعقلًا، وذاكرة.

بينما يغفل العالم عن الظلم المنهجي في تركستان الشرقية، تُسحق هوية الأويغور ويُسلبون حقهم في العبادة، تُطمس لغتهم وثقافتهم.

لا يكفي الشعور بالأسى، ولا تكفي الكلمات الرقيقة، فالواجب أن نرفع الصوت بالحق، نكشف الظلم، ونكون صوتًا لمن لا صوت له. لنجاهد بالكلمة والعمل والوعي؛ كل مؤمن مسؤول عن ثغره، وكل جهد يُبذل هو سلاح في وجه الباطل.

حين تُمحى هوية الإنسان، ويُسلب حقه في الدين والثقافة، يصبح السكوت خيانة. الأمة المسلمة مسؤولة عن نصرة المظلومين، وحماية هويتهم وإيمانهم. التوكل على الله والعمل الصادق هما الطريق لإقامة الحق، ولرفع الظلم، فكل خطوة في سبيل الله اليوم، هي خطوة نحو النصر المؤزر غدًا.

إن غاب جسد النبي ﷺ بيننا، فسنته بيننا، ووصيته قائمة: ألا نترك المظلوم وحده، وألا نسكت عن الظلم، وألا نغفل عن أمة تُسحق تحت أعيننا، وأن نقوم لله ونجاهد ونسعى إليه دون أن نركع لأحد، لله نحن.

مصادر أو مراجع:

- هيومن رايتس ووتش (المراقبة الدولية لحقوق الإنسان)

- المعهد الأسترالي للسياسة الإستراتيجية (ASPI)

- مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)

- مشروع حقوق الإنسان للأويغور (UHRP)

- سي إن إن & بي بي سي بانوراما

- منظمة العفو الدولية

- صحيفة أويغور تايمز

- حملة الأويغور (CFU)

- بي بي سي نيوز

- معهد نيولاينز

- قناة الجزيرة

- الغارديان

اترك تعليقاً